|

「地方自治のあり方と原子力」(2017年七つ森書館刊)収録 自治体にできることはたくさんある憲法の理念を活かす

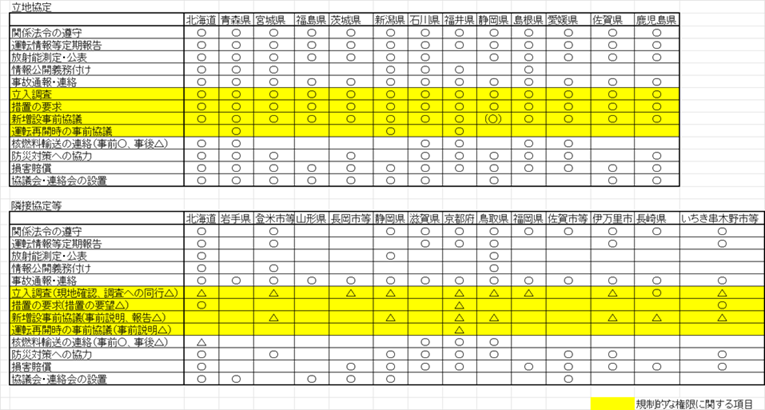

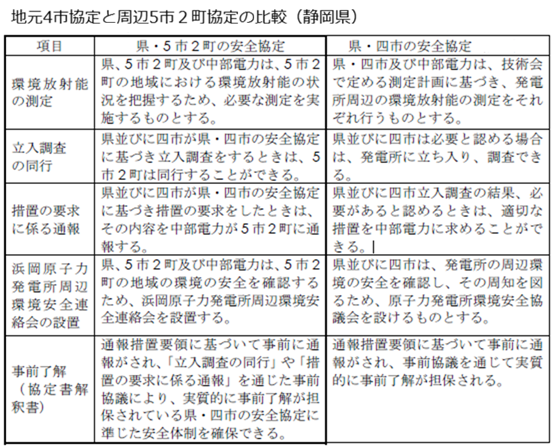

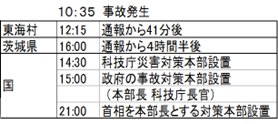

2014年5月21日、福井地裁樋口英明裁判長が大飯原発3、4号機運転差し止めを認めた判決の一節です。福島原発事故は、原発が憲法13条(個人の尊重)や憲法25条(国民の生存権)に基づく人格権を侵害することを明確にしました。衆参両院で改憲派が発議に必要な3分の2を超えたとされる中、暮らしの中での憲法の意味や原発との関連を考えてみるのも意義があるでしょう。 判決文の中では「(原発は)その存在自体が憲法上容認できないというのが極論にすぎるとしても」とされていますが、原発違憲論を主張する澤野義一大阪経済法科大学教授は、さらに進んで、原発事故では、居住・移動の権利(憲法22条)、財産権(憲法29条)、働く権利(憲法27条)、学習権(憲法26条)や平等原則(憲法14条)などが侵害されると解説しています。そして、本稿のテーマである地方自治に関しても「福島のような原発事故が起きると、地方自治体が根本的に破壊され、存続できなくなることもある。それは、住民自治と団体自治の理念を含む住民主権ないし地域民主主義の侵害を意味する。」として地方自治を定めた憲法92条侵害の違憲性を指摘しています。注1) 憲法92条には「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。」と書かれていて、この「地方自治の本旨」とは住民自治と団体自治の二つの要素からなり、住民自治とは、地方自治が住民の意思に基づいて行われるという民主主義的要素であり、団体自治とは、地方自治が国から独立した団体にゆだねられ、団体自らの意思と責任の下でなされるという自由主義的・地方分権的要素であると言われています。つまり、地方自治体は、住民の意思に基づいて自らの意思と責任の下で運営されるもので、国の下部機関では決してないということです。 原発事故時だけではなく、国策として進められてきた原発は、立地の段階から地域住民の意思を踏みにじり、補助金、交付金による縛りなどあらゆる方法で自治体を国に従わせる形で推進されてきました。しかし一方で、多くの地域が原発や原子力関連施設の立地を拒否しており、時には、その闘いは自治体ぐるみで行われてきました。地方自治法では、「地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする。」とされており、地域住民の人格権等を守り、住民の福祉の増進を図るのは地方自治体本来の責務であるはずです。 脱原発の未来を切り拓くのは地域の力であると信じ、各地の先進例などの報告とともに地方自治のあり方を考えてみたいと思います。 注1)澤野義一「脱原発と平和の憲法理論」法律文化社 安全規制への自治体の関与1 安全協定とは既存の原発等に関しては、まず安全規制を徹底して、基準を満たせないものは廃止させ、事故を2度と起こさせないようにしなければなりません。福島原発事故後に策定された新規制基準を満たしたとされる原発から再稼働が図られていますが、新規制基準で新たに求められている主な設備は、フィルターベントとか第二制御室とかで、福島のようなシビアクシデントを未然防止するための設備を追加したのではなく、シビアクシデントが起こった時に影響を緩和するものに過ぎません。2014年4月に策定されたエネルギー基本計画でも「万が一事故が起きた場合、国は関係法令に基づき責任を持って対処する」と書かれていて、万が一とはいいながら事故が再発することを否定できないのです。そもそも、新規制基準といっても、津波襲来以前に地震の揺れで機器や配管にどの程度損傷が及んだのかなど福島事故の原因究明も十分ではないなかでは、おのずと限界があるはずです。 また、新規制基準の審査の中で強化されたはずの耐震審査で、基準地震動算定に入倉式を使う電力会社のやり方は過小評価だと前規制委員長代理の島崎邦彦氏が批判を行い、規制委員会の審査自体が信頼性を失うという異常な事態となっています。 このような状況では、安全規制を国任せにせず、自治体は最寄りの原発の安全性を自らも点検すべきです。ところが、ここには法的権限という壁が存在します。原子炉等規制法など原子力関連法規では安全規制の権限は国に一元化されていて、自治体に法的権限はありません。行政の効率化のため二重行政は排さなければならず、どこかで線引きして国か自治体かどちらが担当するのか決めるのは当然ですが、大気汚染防止法などの環境法令の規制権限が都道府県や市町村に与えられているのと比べると対照的です。原子力は国策として進めてきたことや、高度に専門的なので国に一元化されてきたのでしょう。 そこで活用されることになったのが「原子力安全協定」です。 「原子力安全協定」は、住民の安全確保や周辺環境の保全を目的として、自治体が原子力事業者と結ぶものです。安全協定については、地方自治法14 条2項に「普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特段の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。」とされていることから、条例でない以上法的には拘束力がない、いわゆる「紳士協定」で、企業の道義的責任を宣言したものにすぎないと解説されてきました。 しかし、最近では、自治体と企業との契約であり、一定の法的拘束力があるとする説が一般的です。産業廃棄物処分場に関して自治体と産廃業者が結んだ公害防止協定の法的拘束力を認める判決を、最高裁が2009年7月10日に出していることも大きな後押しとなっています。 2 立地自治体の安全協定最初に安全協定が結ばれたのは、1969年4月の福島県と東電の協定でした。それに続く1971年の福井県や静岡県の協定以降は、原発立地道県と立地市町村が、電力会社と3者の協定を結ぶようになり、すべての原発立地地域で協定は結ばれています。その後、事故の発生やデータ改ざん、情報隠ぺいなど不祥事が明らかになるたびに、電力会社にとってより厳しい条項が追加される改定が行われてきました。法的な権限がない中で安全性を確認するためには、まず電力会社に情報を求める必要があります。そのため協定では、事故やトラブル時の通報・連絡、運転情報の定期的な報告、放射能や温排水の調査・測定及び公表、情報公開の義務付け等が取り決められています。さらに、自治体が安全確保へ関与する根拠として、自治体の立入調査権・措置要求権、施設の新増設や核燃料輸送計画の協議・事前了解、運転再開時の協議・事前了解などが盛り込まれました。電力会社の品質保証の努力や風評被害を含めた損害賠償の項目も一般的です。事故トラブルの通報をどのレベルのものにするかや、事前了解が必要な事項はどのようなものかなどを定めた覚書や運営要領、解釈書といった付属文書も取り交わされています。  個別の自治体と電力会社の合意によって取り決められるものですから、地域ごとに盛り込まれている項目には違いがあります。たとえば石川県、宮城県などの協定には協定に違反したときに県がとる必要な措置に電力会社が従わなければならないとの項目が、福井県や北海道の協定には運転停止要求ができる旨の項目が入っています。 立地自治体の協定で、ポイントになるのは事前了解の条項でしょう。静岡県の協定以外は、「原子炉施設及びこれと関連する施設等を新増設しようとするときは事前了解」と規定しているのが一般的で、新増設や変更計画の許認可申請をする前に、自治体の了解を得るよう規定されています。また、安全審査終了後の計画実施の前に再度同意が必要と定めているケースもあります。 事前了解事項の順守が問題になった例もあります。新規制基準で設置が義務付けられたフィルターベントは、フィルターで低減はするものの放射能を含むガスを放出することで、格納容器の破損を防ごうという装置です。加圧水型炉では設置に猶予期間が設けられていますが、沸騰水型炉では運転再開時には必要とされています。原子炉等規制法の変更許可が必要で、事前了解の対象になるものですが、沸騰水型炉の電力各社は事前了解を得ずに準備工事等に着手したため、2013年7月17日に東海村村長が日本原電に抗議文を提出したり、同月4日に新潟県が東電に事前了解を得るよう文書申し入れをするなどの事態に発展しました。その後、新潟県は「地元避難計画との整合性を持たせ安全協定に基づく了解が得られない限り使用できない」との条件を付して、フィルターベント設置の変更許可申請の提出を承認しています。 多くの原発が停止している現状では、運転再開に当たっての事前了解にも注目が集まります。青森県、新潟県、福井県の協定では「措置要求等により停止した施設の運転再開時の事前協議」が条文に明記されています。そのような規定がない場合も、立地自治体の事前了解を得て、再稼働するのがこの間の通例です。しかし、法律には当然規定がなく、安全協定上も明文の規定が整備されているとは言えないこともあって、了解が必要な地元自治体の範囲はどこまでか、県知事が判断するにあたって立地自治体以外の自治体の意向をどのように反映するかなど、多くの課題があるのが現状です。 最近では廃炉についての事前了解を加える協定改定も行われています。2015年11月に佐賀県が行った改定では、廃炉作業を開始する際の事前了解や廃炉作業実施状況の連絡について盛り込まれ、同年12月に島根県も同様の改定を行っています。福井県や敦賀市、美浜町は、それまでの安全協定に改定を加えるのではなく、廃炉作業に特化した協定を、2016年2月に関電、日本原電、原子力研究開発機構と結んでいます。作業の状況を定期的に報告することや放射性廃棄物の発生量の低減に努めること、汚染の除去、拡散または漏えいの防止等の安全対策を適切に行うことなどが規定されています。また、廃止措置に関連する企業、研究機関等の誘致や地元雇用の促進など地域振興対策が盛り込まれているのが特徴です。 福島第一原発の廃炉作業については、県、大熊、双葉両町と東京電力が2015年1月7日に廃炉安全協定を結んでいます。 主な内容は、県や立地町のほか関係市町村や専門家で 組織する廃炉安全監視協議会に立入調査権を与えることや実施計画の変更を伴う施設等の新増設、変更又は廃止をしようとするときの事前了解、安全確保の上で必要な措置要求ができることなどです。この協定に基づき協議会を通じて廃炉作業を監視してきたいわき、南相馬、田村、浪江、川俣、広野、楢葉、富岡、飯舘、葛尾、川内の11市町村は、権限の明確化を求め、県を交えて東電と2016年9月1日に廃炉に関する新協定を結んでいます。立地町の協定と比べると、事前了解が事前説明と書き替えられていますが、それ以外はほぼ同じ内容となっています。 安全協定が実際に成果を上げた例もあります。有名なのは、高速増殖炉「もんじゅ」のナトリウム火災事故の際の福井県の対応です。1995年12月8日、試運転中のもんじゅの配管からナトリウムが漏れて火災が発生しました。当時の動燃事業団は、事故現場を映したビデオを編集して公開し、「小規模な漏えい」と主張して事故を過小評価しようとしました。しかし、安全協定に基づいて現場に立ち入り調査をおこなった福井県の担当者の追及が、事故の真相を明らかにしたのです。国の監督官庁であった科学技術庁よりも早い時期の現場調査でした。 3 隣接・隣々接自治体の安全協定これまで原子力事業者と安全協定を結んできたのは、立地道県と立地市町村が中心でした。ところが、広範な地域に被害をもたらした福島事故で「地元」の概念が明らかに変わってしまったのです。新しい原子力災害対策指針で「緊急時防護措置を準備する区域」とされた30キロ圏はもちろん、その外側の地域でも新たに安全協定を結んで、法律の権限だけでは十分でない住民の安全確保に努める必要が出てきました。新たな協定をめぐる原子力事業者との協議で焦点になったのは、これまで原発が立地している自治体が結んできた協定と同じ内容を盛り込めるかどうかでした。新たに安全協定の締結を要求している隣接、隣々接等の自治体の多くは、立地自治体と同じ内容の協定を要求しています。 立地自治体の安全協定には、前述のとおり事故で停止した原発の再稼働時に協議を義務付けたり、自治体の同意を必要としたりする項目が含まれています。一方、これまで立地自治体以外の、隣接、隣々接市町村が結んでいた安全協定では、主に緊急時の通報連絡が定められており、立地自治体には認められている立入調査権・措置要求権、施設の新増設や燃料輸送計画の事前了解・協議、運転再開時の協議などの項目は入っていません。 とはいうものの、立地自治体と隣接、隣々接自治体が同等の立場で参加する協定が、これまでまったく存在しなかったわけではありません。「浜岡原子力発電所の安全確保等に関する協定」は、中部電力と静岡県、浜岡原発が立地する御前崎市、さらに隣接する掛川市、菊川市、牧之原市の計4市が福島事故以前から結んでいる協定で、自治体同士は、県と立地市、隣接市とも同等の立場とされ、権限に差がありません。「浜岡県・4市協定」には、全国の地元協定で唯一、原子炉施設設置・変更時の事前了解の項目はないものの、安全協定の解釈書に「本協定には、原子炉施設の設置、変更等を行う場合における、いわゆる『事前了解』に関する規定がないが、これは、通報措置要領に基づいて事前に通報がされ、事前協議を通じて実質的に事前了解が担保されることによる。」とされているところです。  さらに、2016年7月8日に中部電力と静岡県、島田市、磐田市、焼津市、藤枝市、袋井市、吉田町および森町の5市2町が、「浜岡原子力発電所の周辺市町の安全確保等に関する協定」を結びました。この協定の基本的考え方について、中部電力は「県4市の安全協定及び同解釈書の定めに準じた内容とし、これを超えない。体制は、県4市の安全協定による体制に連動・連携する。」としています。事前了解については、解釈書で「通報措置要領に基づいて事前に通報がされ、「立入調査の同行」や「措置の要求に係る通報」を通じた事前協議により、実質的に事前了解が担保される県・4市の安全協定に準じた安全体制を確保できる。」とされていて、玉虫色の表現になっています (表参照) 。立地協定並みの内容を盛り込ませない典型のようですが、「県4市の安全協定による体制に連動・連携する」のであれば、実質的に同じと解することもできるはずで、廃炉を主張する首長さんもいる中で、実際に運用するときにどのような展開になるか注目です。 いずれにしても、隣接市である掛川市、菊川市、牧之原市が協定で実質的に事前了解事項を盛り込んでいる前例があるのですから、立地自治体でないから事前了解等の項目を結べないという理由はありません。 塚部市長が玄海原発再稼働に反対を明言している佐賀県伊万里市は、立地自治体並みの協定を求めて、県内の他の17市町が2013年8月26日に事前了解条項のない協定を締結した時にも交渉継続を選びました。43回に及ぶ交渉の結果、「九州電力から事前説明を受け、説明の内容について意見の申し出ができ、その場合に九州電力が誠意を持って対応する」と規定した安全協定を2016年2月2日に結ぶことになりました。同時に佐賀県と「県は、市の意向に十分配慮する」「県に立入調査を要請することができる」とする覚書を交わすことで、事前了解と同等の意見反映ができるように工夫しています。 新増設計画や重要な変更について自治体へ事前に「報告」し、自治体側が意見を述べることができるという条項は、鳥取県、滋賀県の協定にも盛り込まれています。 核燃料輸送計画についても、事前連絡の条項が滋賀、長崎、いちき串木野等の協定には盛り込まれ、北海道の協定では輸送後の報告が盛り込まれています。 また、立地協定に規定がある「立入調査」については、長崎県の協定で「原災法の施行に必要な限度において」認める規定がある他は、鳥取県や滋賀県の協定では「立入調査」ではなく「現地確認」という言葉に置き換えられています。先の伊万里市やいちき串木野市等の協定では、立地協定に基づき県等の行う立入調査に、非立地の市町村が同行できることになっています。 再稼働への障害を増やしたくない電力会社の抵抗に加え、時には事前了解の条項を既得している立地自治体の反対で、立地自治体なみの協定締結は進んでいませんが、実質的にそれに近い内容の協定で実績を積むことで新たな展開が生まれることを期待したいものです。 4 条例による規制地方自治法で、「義務を課し又は権利を制限するには、条例によらなければならない」とされているのであれば、協定ではなく条例で規制してしまえばいいという考え方も当然出てきます。しかし、憲法94条に「地方公共団体は、(中略) 法律の範囲内で条例を制定することができる」と書かれていることから、法律に抵触する規制を条例で定めることはできません。原子力の安全規制は原子炉等規制法等が全国一律に基準を定めており、地域の実情に応じて条例で上乗せや横出しの規制をすることを認めていません。ちなみに大気汚染防止法や水質汚濁防止法では、地域の実情に応じ、条例で上乗せや横出しの規制を行うことを認める条文が明記されています。このような条文がない以上、条例で規制ができるのは、法令が全く規制していない領域や法令の規制と趣旨、目的、内容及び効果が矛盾抵触しない規制に限られるのです。そこで、安全規制とは別の目的であれば、原子力施設に関係する条例を制定して、当該施設に規制をかけることも可能なはずです。原発そのものを対象にした条例はありませんが、これまで、主として高レベル放射性廃棄物処分場や使用済み燃料の貯蔵施設の立地に関して、各地で条例が作られてきました。 全国で最初にこの種の条例を策定したのは、岡山県湯原町(当時)でした。人形峠周辺の岡山県北部で高レベル処分場立地につながる不穏な動きがあるため、1991年に制定されました。第3条の基本政策で「湯原町は、放射性廃棄物等の最終処分場とそれに関するすべての施設の建設を拒否する。 2 湯原町は、放射性廃棄物等処分のための研究開発施設の建設を拒否する。 3 湯原町は、いかなる場合も放射性廃棄物等の町内持ち込みを拒否する。」とうたっており、宣言型の条例と言えるでしょう。最終処分場等の立地を拒否する法的な実効性があるわけではありませんが、その後各地で条例制定されるひな形となりました。湯原町の条例をはじめ市町村合併により失効してしまったものもありますが、現在も有効な宣言型の条例としては、北海道(2000年10月)、北海道幌延町(2000年5月)、宮城県大郷町(2008年3月)、鹿児島県西之表市(2000年7月)、鹿児島県中種子町(2000年9月)、鹿児島県十島村(2001年3月)、鹿児島県宇検村(2007年6月)で制定されています。 宣言だけでなく、拒否の実効性を持たせようとした条例もあります。1999年3月に制定された岐阜県土岐市の「放射性廃棄物等に関する条例(案)」は、市当局のいやがらせ?で(案)とついているものの、れっきとした条例です。第3条で「放射性廃棄物等の最終処分場とそれに関する全ての施設の建設を拒否する。」と定めているところまでは、それまでに制定された他の条例と同じですが、第5条で「土岐市は、第3条に定める事項について疑念が生じた場合、関係施設等に対し報告を求め、立ち入り調査を行うことができる。2 土岐市は、この条例に違反した事業所・研究施設に対し、操業の即刻停止を求めることができる。」と初めて権限を定めました。その後、島根県西ノ島町(2004年7月)、高知県東洋町(2007年5月)、鹿児島県南大隅町(2012年12月)で、同様に報告を求めることや立入調査について定めた条例が制定されています。 さらに踏み込んで、原子力施設を許可対象にしている条例もあります。2015年3月に制定された京都府宮津市の「ふるさと宮津を守り育てる条例」です。使用済み核燃料の中間貯蔵施設の立地場所を探している関西電力八木社長が、2014年9月27日の定例記者会見で、「基本は福井県を除く関西地域」「一例として関電の発電所の敷地の中」と述べたことから、長期計画停止中の宮津火力発電所を抱える宮津市議会が危機感を抱き、議員提案をもとに全会一致で可決した条例です。立地の許可を定めた第4条で「基本理念及び施策にそぐわない施設を立地しようとする者は市長の許可を得なければならない」としていて、対象となる施設は「核原料物質若しくは核燃料物質を貯蔵又は原子炉を設置しようとする施設 その他これに類する施設」が唯一指定されています。中間貯蔵施設を狙い撃ちにしていることから原子炉等規制法などに抵触し違憲の条例とされる懸念が強いものの、関電が立地を強行しようとする場合は条例の無効を訴訟で争う必要があり、一定の抑止力になると考えることもできるでしょう。 福島事故で飛散した放射能により汚染された上下水道汚泥や焼却灰、稲わらやたい肥などでキログラムあたり8000ベクレルを超えるものは指定廃棄物とされ、放射性物質汚染対処特措法の基本方針では、「指定廃棄物の処理は、当該指定廃棄物が排出された都道府県内において行うものとする」とされています。このため、環境省は2012年に栃木県矢板市と茨城県高萩市内に候補地を選定しましたが、頭ごなしのやり方に地元が猛反発し撤回に追い込まれました。候補地の選定をやり直した環境省は、2014年1月に宮城県栗原市、加美町、大和町の3か所を、同年7月に栃木県塩谷町を、2015年4月には千葉県千葉市内を候補地としましたが、各地とも一方的な押し付けに地元が反発し、環境省のもくろむ詳細調査のめどはたっていません。このうち、宮城県加美町は、宣言型の「自然環境を放射能による汚染等から守る条例」を2014年9月に制定しています。 一方、栃木県塩谷町は、2014年9月に制定した「高原山・尚仁沢湧水保全条例」で、町長の指定した湧水等保全地域の中で事業活動を行う事業者は予め町長の許可を得なければならないとし、許可のいる事業として採石業、畜産農業、ゴルフ場などと並んで指定廃棄物の処分場を規定しています。この条例の制定経緯については、指定廃棄物処分場の立地阻止を目的としたものではなく、許可制にしているからといって法に抵触する無効な条例ではありません。実は水源保護条例は、古くは1954年に岩手県宮古市で制定されており、厚生労働省が行った調査では、2001年3月という少し古い時点ですが5都道府県44市104町26村1団体、計180自治体が水源保護条例を制定しているという報告もあります。条例の規制により立地を認められなかった産業廃棄物処理業者が市町村を相手取って起こした裁判例も複数あり、そのうち三重県紀伊長島町の条例をめぐる裁判では、最高裁判所が、2004年12月24日、条例は廃棄物処理法とは「異なる観点からの規制」であり適法と判決で示しています。 自治体が地域の現状と将来を考えて条例制定という権限を行使し、実効性のある形で住民の福祉の向上に資する施策を展開できるかどうかは、まさに創意工夫にかかっているといえるでしょう。 5 原子力問題の審議会安全協定による事前了解を行う場合や条例による許可を審査する場合など、透明性を確保した適正な手続きを踏んで意思決定が行われなければなりません。そこで活用されるのが学識経験者等を招いた委員会、審議会のたぐいです。立地道県でこの種の委員会を持たない鹿児島県と佐賀県でも2016年末に設置され、すべての立地道県が委員会を持つことになりました。新潟県では、「原子力発電所の安全管理に関する技術委員会」のもとで、地震動による重要機器の影響、海水注入等の重大事項の意思決定、東京電力の事故対応マネジメント、メルトダウン等の情報発信の在り方、高線量下の作業、シビアアクシデント対策といった課題別に福島原発事故の検証を続けており、2016年6月21日には福島原発1号機のタービン建屋内現地調査も実施しています。メルトダウンの公表が事故から2か月後であったことに対して、東京電力はメルトダウンの定義がなかったためと説明を続けていましたが、新潟県の委員会の粘り強い追及の結果、事故から5年後の2016年2月24日になって「炉心損傷の割合が5%を超えていれば炉心溶融である」と明記した社内マニュアルが存在したことを認めました。事故直後から炉心溶融を認識していたにもかかわらず、当時の清水社長がその言葉を使うなと指示を出していたのです。新潟県の追及がなければ、明らかになっていなかったかもしれず、原子力規制委員会の福島事故原因究明が不十分な現在、新潟県の委員会の果たしている役割には多くの期待が寄せられているところです。 一方、これとは対照的な委員会もあります。愛媛県の伊方原子力発電所環境安全管理委員会原子力安全専門部会は、2015年8月28日に「原子力規制委員会による審査結果は妥当なものと判断する。」と報告書をまとめ、伊方3号炉の再稼働にお墨付きを与えています。新規制基準の審査で基準地震動は570ガルから650ガルに引き上げられていますが、愛媛県は追加安全対策として概ね1000ガルの揺れに耐えられることなどを求めています。しかし、そもそもなぜ1000ガルなのか、四国電力が1000ガルでの構造強度チェックを行ったのは安全上重要な195設備に限られているがそれでいいのか、制御棒が揺れの中きちんと挿入できるかといった動的な機能維持評価は行われていないがなぜか、など説明責任が果たされているとは言えません。愛媛県のHPでは専門部会の報告書は公開されているものの、各会の討議資料や議事録は検索しても見つけることができず、透明性でも問題があります。 県によってこうした違いが生じる原因は、いろいろとあるでしょうが、委員の人選の問題を指摘しなければなりません。新潟県の技術委員会には、田中三彦氏ら原発に批判的な委員も複数名加わり議論が行われています。一方、愛媛県の専門部会は、委員8人中愛媛大学が3人、京大3人、九州大学1人、北海道大学1人という構成です。わざわざ北海道から高い旅費を払って呼んでいるのは、委員名簿で原子炉工学・原子炉安全工学が専門と紹介されている奈良林直教授。テレビで「食塩の致死量は200g、でもプルトニウムは32gですよ。それくらい安全です。」と発言したことで知られています。原子炉安全工学は北海道大学以外にも、京大、福井大学、東京都市大学にも専攻コースがあり、なぜ一番遠いところから呼ばなければいけないのでしょう。 筆者も、勤務した大阪府庁で審議会委員の人選を行ったことがありますが、大阪府在住か在勤者を優先し、適任がいなければ近隣に広げていくのが当然のルールです。また、大阪府は審議会等で専門家を委嘱する場合に学会や弁護士会等の団体の推薦によることを原則とする選任の基準を明確にしており、団体の選考も①もっとも政策的に必要と考えられる団体、②政策的必要性に差がない場合は府との関与の度合いが低い団体、③政策的必要性・府との関与の度合いに差がない場合はくじ等でランダムに選ぶ との基準が設けられています。適当な団体がない場合は、私が行ったように事務局が作成したリストからの選考も許されますが、その際の優先順位は①就任歴なし、②過去に委員等に就任、③現在委員等に就任 の順と決められています。女性の比率を4割以上とする目標もあります。また、すべての委員についてなぜその人が選ばれたのか理由も公開することになっています。業務の所管部局の意思決定等において、その過程が納税者である市民の目で見て(外形的)、恣意的に行われていると疑念を生じさせることのない(公正性)手続を経る制度です。大阪府でも実際にはすべてがこのとおりに運用されていないかもしれませんが、最低限この程度のルールは必要でしょう。 大阪府では、古賀茂明、河合弘之、大島堅一の各氏らが委員に就任した府市エネルギー戦略会議が注目を集めました。精力的に会議を開いていた戦略会議が2012年9月から3ヶ月間正式には開かれず、委員が自主会合を開くというイレギュラーなことが起こりました。地方自治法第138条の4第3項では「普通地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより、執行機関の附属機関として自治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調査のための機関を置くことができる。」とされています。外部委員の入る会議組織はすべて「附属機関」にあたり、条例に根拠を持たず要綱等で設置されたものは違法とする地・高裁判決が複数出ていて、これに対応するため戦略会議の設置の根拠を条例に定める手続きに時間を要したのです。御用学者を重用してお墨付きを与えるだけの審議会があれば、根拠が条例になっているか点検し、条例でない場合は委員報酬の支出に関して監査請求してみるのも方法かもしれません。 6 首長の姿勢反原発グループと「川内原発を停止して、点検・再検証するよう九電に申し入れる」ことなどで政策合意し、「原発のない社会」の実現を訴えて当選した三反園鹿児島県知事の登場で、あらためて首長の姿勢が及ぼす影響の大きさが認識されています。自治体の責務が住民の生命財産を守ることにある以上、その第一義的な責任は首長にあります。福島事故5年を契機に共同通信社が実施したアンケート調査では、全国の知事と市区町村長の21.0%が原発の全廃を、44.6%が原発のエネルギーに占める比率の引き下げを求めているとの結果が出たと報じられています。注2)合計で65%の首長が脱原発を志向しており、「原発の安全性や核廃棄物処理への不安を解消できない」として再生可能エネルギーへの転換を望む声が目立ったとされています。 市民や地方議員と同じように首長も黙することなく「脱原発社会」をめざして地域政策を実現していくためにゆるやかなネットワークを作ろうと2012年4月に「脱原発をめざす首長会議」が結成されています。設立時に35都道府県の70人(元職6名含む)だった会員は、2016年8月段階で37都道府県101名(元職51名含む)と参加人数は増加しています。現職の会員数が減少しているのは残念ですが。 首長会議では、随時勉強会や視察会などを開催しており、国に対する申し入れも行っています。特に再稼働に当たっての同意権について、首長会議は、2004年9月10日の閣議了解「電源開発に係る地点の指定について」で、原子力、水力、地熱等の電源開発の地点指定にあたり「地元市町村長の同意が得られていること」が明記されていることを踏まえ、法律改正か閣議決定・了解といった措置によって実現するよう求めてきました。2004年の閣議了解の趣旨に沿うならば、原子力防災計画の策定が義務付けられるなど、多大な財政的・人的負担が強いられている周辺自治体も立地自治体と同じように、原発の立地や運転についての同意権が認められるべきという至極当然のものです。 首長が脱原発を掲げて政策を実行できるかどうかは、一にも二にも選挙を勝ち抜くことができるかどうかにかかっています。選挙は原発の是非だけを争点にして行われるわけではありませんし、原発マネーにすがりたい地元経済界や電力関連労組の票に対抗するのは簡単ではありません。市民のバックアップをいかに届けるかが問われています。 注2) 「原発比率下げか将来ゼロ 全国の首長65%が望む」共同通信社2016年3月7日 7 原子力安全対策課立地道県には石川県を除いて原子力安全対策課があり、安全協定に基づく事務と原子力規制委員会から委託を受けた環境放射線の監視業務を行っています。また、石川県と福井県以外は原子力防災の業務も所管しています。例外となった石川県では、危機管理監室危機対策課の中に原子力安全対策室があって原子力の安全確保の業務を行っており、原子力防災は親元に当たる危機対策課が所管しています。また、福井県の原子力防災は、危機対策・防災課が担当しています。筆者は、毎夏能登半島を走るピースサイクルにほぼ例年参加して、石川県庁申し入れ行動を行ってきました。「典型的な活断層が炉心の下を通っている代表的な例」とされる志賀原発に関して、県民の安全を守るために県自ら廃炉の判断を行って北陸電力を指導すべきだと、私たちは毎年主張しましたが、原子力安全対策室長は「国の審査を見守る」としか答えませんでした。県議の紹介があるとはいえ県外の市民グループの申し入れに対して、毎年、室長自らが応対し続けてくれたことは評価したいと思いますが、室長は2年で交代する原子力規制庁からの出向者。国とは別に判断したり、国と対等に渡り合うという発想自体がないのでしょう。 石川県の例が極端だとしても、必要な人員が適材適所で配置されること、配置された職員にそれなりのやる気とスキルがあること、必要な予算が付けられることのひとつでも欠ければ、業務がうまく遂行されるわけはありません。専門的な問題に対応するため、原子力工学系出身の技術職も必要でしょう。ただし、専門的になればなるほど異動が少なくなり、規制対象である電力会社等と馴れ合いになる懸念もあります。退職後の天下りという問題すら生じていたわけですから。 立地道県ならそれなりの体制があるでしょうが、これまで原子力と無縁であった立地以外の都府県や市町村では、専門の部署もなく他の業務と兼務で対応しているところもあるでしょう。最寄りの自治体がどのような体制か確かめて、充実を求めるのも、脱原発への重要な行動となるでしょう。 役所まで出向かなくても、HPで体制の確認ができる場合もあります。たとえば行政改革の一環で事務事業評価を行って結果を公表しているケースでは、事業ごとに予算や活動指標に基づく結果などが分かります。事務事業の目的に照らして効果が上がっているか自己評価も記されていることが多いので、初めて見る人にとっては興味深いかもしれませんが、低い評価であれば翌年度以降の予算がつかなくなるので、低い評価になっていることはないでしょう。事務事業評価は、効果の上がらない事業をあぶりだして廃止するという目的では数年もやれば行き詰まり、後はマンネリになるというのが、かつてそういった業務の一端を担当したことがある筆者の感想ですが、今回改めて立地道県の事務事業評価を点検してみて、市民への説明責任を果たすという目的では意味があると認識を新たにしました。2015年度の原子力関連業務の事務事業評価を公表しているのは、北海道と島根県、愛媛県でした。 現行のエネルギー基本計画には「我が国の原子力利用には、原子力関係施設の立地自治体や住民等関係者の理解と協力が必要」と明記されています。住民の安全確保の責任を有する自治体が、原子力の安全規制を国任せにせず、場合によってはノーを突きつけていけるかどうか、左右するのは地域の民意です。 原子力防災は自治体の責務1 災害対策基本法の事前協議原子力の安全規制の法的権限が国に一元化されているのに対し、原子力防災は自治体に課せられた責務であり、法的権限も自治体にあります。災害対策基本法では「市町村は、基本理念にのつとり、基礎的な地方公共団体として、当該市町村の地域並びに当該市町村の住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、関係機関及び他の地方公共団体の協力を得て、当該市町村の地域に係る防災に関する計画を作成し、及び法令に基づきこれを実施する責務を有する。」と定めています。同じく都道府県に対しても防災計画の策定や実施とともに「その区域内の市町村及び指定地方公共機関が処理する防災に関する事務又は業務の実施を助け、かつ、その総合調整を行う責務を有する。」としています。地域防災計画の策定に当たっては、かつての災害対策基本法では都道府県が計画策定をするときは国に、市町村が行うときは都道府県に事前協議を義務付けていました。1980年代の初め、大阪府は京大原子炉2号炉計画を念頭に全国で初めて研究用原子炉を対象とした原子力防災計画の策定を国に事前協議しましたが、余計なことをするなと拒否されたと当時の担当者から聞いています。それでも大阪府は1982年に防災計画を策定していますが、表に出ない事前協議で国からの圧力は相当なものだったでしょう。しかし、2011年の「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」による改正で、事前協議ではなく事後報告でいいことになりました。事前協議による国の縛りを気にすることなく、まさに地域の自主性でより効果的な防災計画を策定することが法律的にも保証されているのです。 2 原子力災害対策特別措置法はJCO事故の教訓に逆行1999年に核燃料加工工場JCOで臨界事故が発生しました。広く内外に広まった原子力への不信を払拭するために打ち出された対策が、核燃料加工工場や研究用原子炉も含めた防災体制を定めた原子力災害対策特別措置法(以下「原災法」という)の制定でした。この法律の概要は、①緊急事態に政府対策本部を設置し、国が事態に対応する ②緊急事態応急対策拠点施設(オフサイトセンター)により一元的に対応する ③現地に原子力防災専門官を常駐させる ④事業者の責務・役割の明確化 などとされています。もともと専門的な原子力防災の責任を取らされることを嫌がった原子力立地自治体が、原子力防災を国の責任にする原子力防災特別法を制定するよう国に要望していた経過を踏まえ、まさに国が一歩前に出た形です。しかし、原災法は災害対策基本法の特別法であり、災害対策基本法の枠組みに変更はありません。法解説書注3)にも「防災に関する地方公共団体の役割を何ら減じているものではなく、地方公共団体は、これまでと同様に、現地の状況を直接把握できる立場から、 国の指示を待たずに迅速に住民に対して必要な指示等を行うことが可能」と明記されています。 JCO臨界事故時の災害対策本部設置時間を比較すると、現場に近い東海村が一番早く、国が一番遅くなっています。混乱した災害発生直後の初動では地元自治体の役割が重要なのです。住民に避難勧告や避難指示を行う法的権限は、従来どおり市町村長にあるので、必要な場合は国の緊急事態宣言を待たずに指示を行う必要があります。 注3)原子力防災法令研究会編「原子力災害対策特別措置法解説」大成出版社 3 地方を縛ろうとする原子力災害対策指針と防災計画作成マニュアル自治体が原子力防災計画を策定する際に参考にしてきたのが、原子力安全委員会の「原子力施設等の防災対策について」、通称「防災指針」でした。防災指針は法的根拠を持たない、技術上の助言として定められたものでしたが、福島原発事故を受けて原災法が一部改正され、原子力規制委員会が「原子力災害対策指針」を定めなければならないとする条文が原災法に追加されました。原子力委員会は発足後に指針を定め、その後も改定を重ねています。さらに指針の全面改定を受けて、内閣府大臣官房原子力災害対策担当室長と消防庁特殊災害室長が連名で示している「地域防災計画(原子力災害対策編)作成マニュアル」も改定されました。作成マニュアルは、「地域防災計画上定めておくべきと考えられる一般的な事項を取りまとめたもの」と説明され、「地域防災計画改訂のたたき台として、それぞれの自治体において検討された事項や地域特性等を十分に勘案し、策定されることを推奨する」とされています。地域防災計画の改定を求められた多くの自治体が、この作成マニュアルを「たたき台」として、その表現をほぼ引き写した防災計画を策定したのです。地方自治がどこにあるのかといった実態です。 原子力災害対策指針策定後の作成マニュアル(2012年12月版)では、自治体を国に縛り付けようとする問題の表現が冒頭近くに出てきます。それが「第4節 計画の作成又は修正に際し遵守すべき指針 地域防災計画(原子力災害対策編)の作成又は修正に際しては、原災法第6条の2第1項の規定により、原子力規制委員会が定める「原子力災害対策指針」(平成●●年●月●●日改訂)を遵守するものとする。」です。「遵守」という表現に驚きました。作成マニュアルにはこれまで「原子力安全委員会の『防災指針』を十分に尊重する」と書かれていました。指針は自治事務である地域防災計画策定にあたっての参考情報であり、法的拘束力はありません。地方主権の時代に逆行する「遵守」という言葉をそのまま防災計画に書きこんだ自治体と、この表現を用いなかった自治体とに分かれたので、原子力防災計画のこの部分を読めば、その自治体の地方自治への意識が分かると言えるでしょう。 作成マニュアル(2012年12月版)では、核燃料物質等の運搬中の事故に対する対応でも「県及び事故発生場所を管轄する市町村は、事故の状況の把握に努めるとともに、国の指示に基づき、事故現場周辺の住民避難等、一般公衆の安全を確保するために必要な措置を講じるものとする。」と書かれていました。筆者の提起に基づき原水禁国民会議が行った申し入れで、どこで起きるかわからない輸送中の事故で国が指示できるのかと指摘したところ、2013年3月の改定で「国の指示又は独自の判断により」と改められました。防災計画が機能するかどうかは、混乱する状況の中で届かない国の指示待ちにならないこと、早め早めに独自の判断で有効な対策を打ち出すことができるかどうかです。 4 象徴的なヨウ素剤配布の問題自治体独自の判断で住民の被曝対策を行った例が、福島事故の際の福島県三春町の安定ヨウ素剤配布です。原発事故で大気中に放出される放射性ヨウ素を取り込むと、甲状腺に集中的に蓄積され、甲状腺がんの原因となります。安定ヨウ素剤を飲み、甲状腺を放射性でないヨウ素で満たしておくと放射性ヨウ素の蓄積が抑えられ、被曝を低減することができます。福島県災害対策本部は、事故翌日の3月12日夜から原子力安全・保安院に服用指示について何度も掛け合ったと福島民報の記事注4)は伝えています。事故発生5日後の3月16日午前に政府の原子力災害現地対策本部が県や市町村宛てに服用指示を出したとの記録があるそうですが、その指示を県と市町村は受け取っていないとされ、県災害対策本部の担当者が文書を確認したのは18日とされています。結局、その後も県から市町村に指示はされていません。福島県の防災計画では「国の原子力災害対策本部より指示があった場合、または知事の判断により、住民に安定ヨウ素剤を配布し、服用を指示する」と書かれていて、国の指示を待たずに独自に判断できるはずでした。しかし、福島県は知事が判断するのは、政府の災害対策本部が立ち上がる前に深刻な状態になった場合に限ると限定的に解釈し、国の指示を待ち続けたとされています。注5) そのような中で、原発とは無縁だった三春町は、避難してきた大熊町職員などから安定ヨウ素剤の知識を得て課長会議で配布することを決定し、天気予報や吹き流しで風向きを調べた結果、15日午後に服用させる指示を出したのです。町内の医師や薬剤師に確認して紙1枚にまとめた服用の手引きをあらかじめ区長を通じて配布し、世帯ごとに封筒に詰めた安定ヨウ素剤を対象3304世帯のうち3134世帯に配布することができたそうです。 福島事故後に策定された原子力災害対策指針では、原発から概ね5キロのPAZ圏内では事前配布、概ね30キロのUPZ圏内では「避難の際に学校や公民館等で配布する等の配布手続きを定め、適切な場所に備蓄する」とされています。UPZ圏の防護対策は屋内退避が基本で、平常時の約1万倍に当たる500μシーベルト毎時が一日以上継続すると避難の指示、平常時の約400倍の20μシーベルト毎時で1週間以内に一時移転の指示が出ることになっています。UPZ圏の外側に関しては、旧原子力安全委員会が、2012年3月に「自宅内への屋内退避が中心。必要に応じて安定ヨウ素剤の服用も考慮する必要」としていましたが、原子力規制委員会は事前の対策として追加的な準備は必要ではないとしてヨウ素剤配布体制の整備も求めていません。 指針に従うと屋内退避が長く続けばヨウ素剤は配布されず、避難の指示が出た場合は事前の服用が必要な安定ヨウ素剤を実測値が上がってから配るということになります。また、高線量下で配布要員の被曝は避けられません。労働安全衛生法25条では、「事業者は、労働災害発生の急迫した危険があるときは、直ちに作業を中止し、労働者を作業場から退避させる等必要な措置を講じなければならない。」とされていて、当然放射線による健康障害も対象になるので、高線量下での配布は明確な法違反です。 全国知事会は、2015年7月29日、この問題を「国の施策並びに予算に関する提案・要望」で取り上げ、指針の見直しを要求しました。これに対して国は、福島事故から5年にあたる2016年3月11日に原子力関係閣僚会議を開催し「原子力災害対策充実に向けた考え方」を取りまとめ、「・UPZ においても、PAZ と同様に予防的な避難を行う可能性のある地域など、 緊急時に安定ヨウ素剤を配布することが困難と想定される地域に関しては、自治体の判断で、平時に事前配布を行うことができる。国は、その事前配布を、財政的な措置も含め支援する。・地域の実情に応じた効率的な事前配布方法の検討に当たっては、自治体の意向を尊重することとし、地域原子力防災協議会において国と自治体が一体となって精査を行い、その結果を踏まえて国は上記の支援を行う。」などとしました。 茨城県ひたちなか市は、一部地域が東海第二原発のPAZ、残り全域がUPZですが、5kmでの線引きはおかしいと全市16万人への事前配布を行っています。兵庫県篠山市はUPZ圏外ですが、事故時に高線量が予測されるという地域の実情に応じて、市民参加で検討を行って事前配布を行っています。いずれも県や国の支援は得られていませんが、国は自治体の意向を尊重すべきです。また、支援の有無にかかわらず既に先例があるのですから、このような取り組みが広がっていくことが望まれます。 注4) 「ヨウ素剤備蓄生かされず 情報伝達が不十分、市町村混乱」福島民報2012年3月5日 注5)朝日新聞特別報道部「プロメテウスの罠3 吹き流しの町」学研 5 複合災害時の指揮命令系統は?2016年4月に発生した熊本地震では多くの建屋が崩壊し、余震が頻発したことから、原発事故との複合災害時に屋内退避ができないことが改めて教訓とされました。実は熊本地震前に行われた前述の全国知事会の要望でも、「放射性プルームから住民を護るために屋内退避指示を出したら、余震による死傷者が出るかもしれない」として、「複合災害時における対策など住民の具体的な防護対策等が、未だ不明確であり、最新の知見や国内外の状況等を踏まえ、今後も継続的に改定していくとともに、定期的な意見交換の機会を設ける等により関係自治体等の意見を適切に反映していくこと」と提案されていました。国が関係閣僚会議で確認した考え方では「仮に、国が、原子力災害の観点から、屋内退避指示を出している中で、自然災害を原因とする緊急の避難等が必要になった場合には、人命最優先の観点から、当該地域の住民に対し、自治体独自の判断で避難指示を行うことは可能である。」と明記をされていて、ここでも自治体の役割の重要性が再確認されています。 6 大気中放射性物質の拡散計算寄りの原発から放射能が漏れた時にどの範囲にどれくらいのレベルで汚染が広がるかを予測計算することは、防災計画の立案にあたり参考になります。最初に行ったのは、福島事故直後から防災計画対象区域の拡大に動いた京都府でした。2012年3月に、高浜原発で福島原発事故並みの事故が起きた時の放射能拡散計算を、SPEEDI(緊急時迅速放射能影響予測システム)を用いて計算し、京都市右京区でも屋内退避基準を超える汚染となるなどの結果を得ています。滋賀県は琵琶湖環境科学研究センターの大気シミュレーションモデルを応用して計算し、その結果から概ね30キロとされるUPZを最長42キロまで拡大する計画を立てています。岐阜県の計算では、敦賀原発から25キロ以上離れた岐阜県内でも沈着した放射性物質による外部被ばくが最大220ミリシーベルトになるとの結果が出ていて、県はモニタリングを強化する地域を重点化するとしています。兵庫県も2013年と2014年に予測計算を行っていますが、その後の防災計画の修正に活かされていないのが残念です。SPEEDIについては、福島事故時に計算結果が官邸に届けられずまったく活用されなかったからでしょうか、原子力災害対策指針から削除され、原子力規制委員会は今後の事故時に活用しないとしています。これに対しても全国知事会が異議を唱えた結果、関係閣僚会議で確認した考え方では「自治体は、事前対策として、地域防災計画・避難計画の具体化・充実化に当たり、地域の実情に応じて、大気中放射性物質の拡散計算を活用できる。国は、自治体が、原子力災害時において、住民に対して具体的な避難経路、避難先を指示する際や自ら実施する避難訓練において、原子力発電所事故の状況や地域の実情(避難先の準備状況、避難先までの移動距離や時間、道路状況、 気象情報等)など様々な情報に加え、自らの判断と責任により大気中放射性物質の拡散計算を参考情報として活用することは妨げない。」とされました。まさに自治体の「自らの判断と責任」が問われることになります。住民の安全を守るために積極的に拡散計算を行い、その結果に基づいて防災計画を地域の実情に応じて修正すべきなのです。 避難を強いられた飯舘村は原発から50キロ圏です。放射能の流れが概ね30キロでおさまるという保証はありません。原子力災害対策指針が「事前の対策として追加的な準備は必要ではない」とするUPZ圏外でも、自治体独自の判断で原子力防災計画を策定している自治体は、栃木県、山梨県、徳島県、高知県など多数あります。 7 避難計画の審査はいかにあるべきか過酷事故を想定した避難計画では、府県域を越えた広域避難が必要になり、自治体間の調整が重要になっています。このため、内閣に常設されることになった原子力防災会議は、2013年9月3日、「①内閣府原子力災害対策担当室は、原子力発電所の所在する地域毎に、課題解決のためのワーキングチームを速やかに設置し、関係省庁とともに、関係道府県・市町村の地域防災計画・避難計画の充実化を支援する。②原子力防災会議及び同幹事会において、地域防災計画・避難計画等の充実化の内容・進捗を順次確認する。」とする「地域防災計画の充実に向けた今後の対応」を決定しました。この決定に基づいて、原子力防災会議は新規制基準に合格した川内原発、伊方原発、高浜原発などの避難計画について「具体的かつ合理的なものとなっている」との確認を行っています。IAEA(国際原子力機関)が定める原発の深層防護では①異常の発生を防止する ②異常が発生しても、その拡大を防止する ③異常が拡大しても、その影響を緩和し過酷事故に至らせない ④異常が緩和できず、過酷事故に至っても、対応できるようにする ⑤異常に対応できなくても、人を守る の5層それぞれが独立して求められています。福島事故以前の日本では、過酷事故は起こらないとされ、①から③までしか整備されていませんでした。新規制基準は、それまで事業者任せにされていた④に対応するものです。過酷事故を想定した防災計画・避難計画は⑤に該当しますが、原子力防災会議のおざなりな確認ではなく、本来、その実効性がしっかり審査されるべきなのです。原子力基本法第2条では「安全の確保については、確立された国際的な基準を踏まえ、国民の生命、健康及び財産の保護、環境の保全並びに我が国の安全保障に資することを目的として行うものとする」とされているので、避難計画を審査しない現在の体制は確立した国際基準に抵触しており、原子力基本法に違反していると言えるでしょう。 アメリカでは、電力会社が建設許可や運転認可を申請するときに、原子力規制委員会(NRC)が定めた区域内の州政府・地方自治体のオフサイト緊急時計画を添付することが義務づけられており、この計画を連邦緊急事態管理庁(FEMA)が判断基準に照らして評価し、NRCに伝えます。NRCはオンサイトとオフサイトの両方で適切な防護措置が講じられる保証が示されない限り、運転認可を与えないことになっています。 日本でも同様に、原子力規制委員会が避難計画を審査すべきだという声がありますが、筆者は反対しています。その理由は、まさに地方自治です。避難計画の策定は自治事務で、これを国の機関である原子力規制委員会が審査することになれば、地方自治への侵害に当たると考えるからです。住民の生命財産を守るのはこれまで述べてきたとおり自治体の基本的責務であり、自治体が自ら情報を収集して判断できる計画と体制になっているかを問わなければならない時に、国に審査を求めるのは逆方向です。また、各地の避難計画の実効性に問題があるのは原子力規制委員会が定めた原子力災害対策指針に根源があり、原子力規制委員会には審査の資格はないはずです。 かつてアメリカでは、シーブルク原発やショーハム原発の地元州政府・地方自治体がオフサイト緊急時計画の作成に協力しないという抵抗を行いました。日本でも函館市や新潟県などが、実効性のある防災計画・避難計画を策定することは困難と訴えており、今後の行方が注目されます。 エネルギー政策も自治体が主役へ1 国策から自治体政策への転換エネルギー政策は、かつては国策の最たるものでした。国のエネルギー政策を明文化しているのはエネルギー政策基本法にもとづくエネルギー基本計画です。エネルギー政策基本法は、東京電力副社長出身の自民党加納時男議員らが議員提案し、2002年に成立した法律で、お荷物になりかけた原子力をあらためて国策として位置付けることで国に面倒を見させたい電力会社の意向が背景にあったと考えられます。法に基づくエネルギー基本計画は2003年に始めて策定され、原子力発電を基幹電源とし、核燃料サイクルを推進するとしていました。2014年4月に策定された新しい計画でも、策定議論の間に福島事故を経験したにもかかわらず原発を重要なベースロード電源と位置付けています。また、エネルギー政策基本法制定以前の1967年から約3年おきに、長期エネルギー需給見通しが策定されてきました。最新の需給見通しは2015年7月の策定で、2030年の電力量の22~20%程度を原発が担うとしています。原発の新増設を考えていないとされる中で、既設原発の運転期間を原則40年とするとシェアは20%に届かず、数字の根拠が問われるものとなっています。 このような需給見通しが必要とされたのは、石油を中心とするエネルギー源の安定供給が重視されてきたからでした。しかし、くしくも最新の需給見通しが掲げているように、エネルギー政策は、安定供給だけでなく、安全性が前提であり、経済効率性の向上と同時に、環境への適合を図ることが求められています。そこで、普及が求められるのが省エネルギーとともに、安全で環境適合性の高い再生可能エネルギーです。地球温暖化対策として温室効果ガス排出量の削減を図る必要性が認識されたことも追い風となりました。ちなみに最新の需給見通しでは、2030年に1次エネルギー供給の13~14%、総発電電力量の22~24%が再生可能エネルギーによるとされています。 再生可能エネルギーの特徴は、原発などが大規模集約型であるのに対し中小規模分散型で、風況や日射量などの自然環境や経済活動等の地域特性に応じて利用を考えていかなければならないことです。まさにこの点が、再生可能エネルギーの普及は国ではなく自治体が中心となって担うほうが有効である理由です。もともと地域にある未利用のエネルギーを活かすことができれば、これまで地域外からエネルギーを購入することによって流出していたお金が地域内で循環し、雇用を生み、地域経済を活性化させるのです。自治体にとっての再生可能エネルギー普及政策は、温暖化防止の環境政策であるとともに、経済政策であり、街づくりの政策でもあるのです。 2 自治体の取り組みの黎明期1994年12月に総合エネルギー対策推進閣僚会議が「新エネルギー導入大綱」を決定し、新エネルギーの導入目標値を設定したことを契機に、翌年度から自治体が再生可能エネルギーの普及策などを盛り込んだ「地域新エネルギービジョン」を策定する際に補助金が出る制度が始まりました。2010年度まで制度は続きましたが、最後の年のNEDOの実施方針によると2009年度末で全国1,820の自治体のうち新エネルギービジョンを策定したのが873自治体、省エネルギービジョンを策定したのが308自治体とされていて、それまでエネルギー政策とどちらかというと無縁であった自治体の多くが取り組むきっかけとなりました。私の所属した組合である自治労が「自治労は、従来、国中心に進められてきたエネルギー政策を転換し、地域自治体がその中心となって、地域エネルギー政策を確立することをめざしています。」と巻頭に掲げた「自治体エネルギー政策ハンドブック」を発行したのは1997年でした。ハンドブックでは、地域分散型エネルギー政策は、環境自治体づくりの運動の重要な課題であるとして、自治体が担っている3つの側面、すなわちエネルギーの消費者としての自治体、電気事業者としての自治体、地域エネルギー政策主体としての自治体、それぞれでの展開を先駆的な取り組みを紹介することで促しています。消費者としての側面で取り上げているのは埼玉県川越市の節電運動など、電気事業者としては風力発電で有名な山形県立川町など、政策主体としては長野県飯田市などでした。 3 地域エネルギー政策の展開現在では多くの自治体が地域エネルギー政策を展開するに至っています。名古屋大学大学院竹内恒夫研究室が2014年度に行った「地方自治体のエネルギー政策の動向等に関する調査」によれば、エネルギーを担当する課・室を置く自治体は都道府県で半数以上、政令市で3分の1、エネルギー条例を制定する都道府県は2割、エネルギー計画(新エネビジョンを除く)の策定は半数以上に及ぶとされています。注6)最新の都道府県の動向を各県のホームページから確認すると、エネルギーという名称が入った課・室を持つのは27、条例を持つのは19、再生可能エネルギーの導入推進に関する計画は福井県、愛媛県など数県を除いてほぼ全てで策定されていることが分かります。 前述の調査結果と比較すると数が増えている条例では、7道府県で再生可能エネルギー促進施策の基本方針や都道府県等の責務などを定めた条例が策定されており、13都県で再生可能エネルギー等導入推進の基金条例が定められています(岩手県は両方の条例を策定)。特色があるのは、2015年7月公布、2016年1月に全面施行となった京都府再生可能エネルギーの導入等の促進に関する条例です。地域住民と協働して再エネ設備の導入を支援する団体や再エネ設備と蓄電池等を同時に導入する中小企業者等に対して、法人府民税や不動産取得税の免除、設備取得に係る法人・個人事業税の減免といった税制の優遇によって積極的に支援することや、延床面積が 2,000 ㎡以上の大規模建築物の新築・増築時の再エネ導入の義務づけなど、具体的な施策を打ち出しています。 再生可能エネルギーの導入推進に関する計画では、復興に向けた主要施策の一つに「再生可能エネルギーの飛躍的な推進による新たな社会づくり」を位置付けている福島県の再生可能エネルギー推進ビジョンが再生可能エネルギーの導入目標を2020年に一次供給量の40%、2030年に64%とするなど、国の需給見通しの2030年に13~14%よりも高い目標を掲げているものが多くなっています。 注6)竹内恒夫「「自治体新電力」-自治体のエネルギー政策の動向-」http://www.social.env.nagoya-u.ac.jp/envpolicy/policy_proposal/concept_note/1899/ 4 地域エネルギー政策が街を作り、人をつくるより地域に密着した市町村の取組みとして、兵庫県宝塚市の例を見てみましょう。宝塚市では、福島事故後の2011年6月に市議会で「自然エネルギーによるまちづくり」についての請願が採択されたことを契機に、請願を提出した市民と市との協議が始まります。その結果、市は中川市長のリーダーシップのもとエネルギー推進課を2012年度に設置し、同じころ市民の側もNPO法人新エネルギーをすすめる宝塚の会を立ち上げます。NPO法人は一口10万円の出資を市民から募り、2013年1月に太陽光発電所第一号(出力11.16kw)を耕作放棄地に、同年11月に第二号(47.88kW)をお寺の境内に設置。この動きを見た市は、2013年7月に議会の承認を得て2,520万円からなる「再生可能エネルギー基金」を創設し、市民発電所設置モデル事業で市有地を無償提供する支援に乗り出し、2015年3月に第三号(19.80kW)が設置されます。第三号には、宝塚の動きを見て兵庫県が創設した地域主導型再生可能エネルギー導入促進事業に基づく20年間の無利子貸し付けの資金も活用されています。その後も、ソーラーシェアリングを市民農園で行う第四号、不要になった中古パネルの再利用により固定価格買取制度に頼らない「特定供給」という形の電力の供給を行う第五号と新しい取り組みが続いています。この間、NPO法人とは別に非営利型株式会社宝塚すみれ発電が2013年5月に立ち上げられて管理運営を行うようにもなっています。 宝塚市の取組みは、こうした市民(事業者)の主体的な取り組みと行政が協働して進められていることが特徴です。その基本姿勢は、宝塚市再生可能エネルギーの利用の推進に関する基本条例に「再生可能エネルギーの利用の推進は、市民、事業者、エネルギー事業者、地域エネルギー事業者又は市の相互の協働が促進されるよう配慮して行われなければならない。」と明記されています。基本条例は、また「再生可能エネルギーは、本来的に地域の共有的資源であり、その地域に存在する主体が連携し、地域の受益に配慮して利用されるべきものとする。」とも掲げています。聞くところによると、すみれ発電に出資しているのは6割が宝塚市民とか。やがて収益が出資者に還元されることを考えると、地域の受益に大きな貢献となることでしょう。 福岡県みやま市は電力小売り事業に参画することで、地域創生に取り組んでいます。自治体の地域エネルギー政策は、原発に頼らないエネルギーを生み出すことにとどまらず、新たな未来を担う人を作り、新たな地域社会を作る基本政策として展開が始まっているのです。 |