|

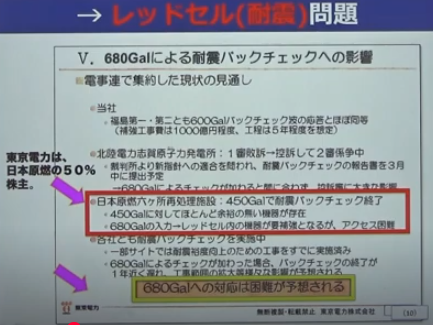

日本消費者連盟関西グループ発行「草の根だより」2025年4月号掲載記事 核燃料サイクルを考えるシンポジウムに参加して再処理工場の問題を中心に「核燃料サイクルを考えるシンポジウム」が4月12日に東京・日本教育会館で開催され、久しぶりに東京の集会に日帰り参加してきましたので、報告させてもらいます。鈴木達治郎さんの問題提起第1部で問題提起をした鈴木達治郎さん(元原子力委員会委員長代理)は、核燃料サイクルに科学的、経済的、社会的合理性がないことは、推進している側も含めて共通認識になっているとした上で、「巨大プロジェクトには巨大財源が必要。六ヶ所再処理工場は民間事業だが、政府の政策に従って行うため政策投資銀行が資金供与。債務保証は9電力会社。政策変更か、電力会社の責任で事業継続ができなくなると、債務負担の責任が生じる。政府も電力会社も、自らの責任でプロジェクトの変更は言い出せない、言い出す動機付けがない」と指摘しました。なぜ政策変更できないかについては、ほかにも ・柔軟性を排除する法制度 ・立地自治体との約束 ・運営する組織の惰性 ・狭い意思決定プロセス を挙げています。 巨大プロジェクトの変更にも、コストや損害が発生するが、それでもその方が社会にとってプラスであることを認識できる方法が必要だとして、 ①使用済み燃料貯蔵量の確保 ②独立した第三者組織による再評価 ③全量再処理から移行するための法改正 ④意思決定プロセスの改革 ⑤立地自治体、債務負担への対応 が必要だと提案しました。 澤井正子さんの問題提起もう一人の問題提起者、澤井正子さん(核燃サイクル阻止1万人訴訟原告団)は、3つの話をしました。 1つ目はレッドセル問題です。アクティブ試験(試運転)による放射能汚染で、人が立ち入ることができず、補強工事、点検、検査ができないセル(部屋)、機器類が多く存在します。再処理工場が耐震の対象とする地震動は、許可申請時の375ガルから、450、600、700ガルと引き上げられてきました。 澤井さんは東電が中越沖地震対策会議(通称御前会議)で配布した資料を示し、「450Galに対してほとんど余裕のない機器が存在」「680Galの入力→レッドセル内の機器が要補強となるが、アクセス困難」「対応は困難が予想される」と記載されていたことを指摘。 規制委や日本原燃が使用前検査を実検査なしで過去の記録確認で済まそうとしていることについても批判しました。 2つ目は活断層の問題です。産業総合研究所が昨年出版した地質図「野辺地」に六ケ所撓曲(断層)を掲載したこと、「新編日本の活断層」で下北半島沖の総延長150㎞の大陸棚外縁活断層が記載され活断層と関連学会でも認定されていることを挙げ、いずれも活断層と認めない規制委を「審査の闇」だと批判しました。 3つ目はプルトニウムの問題です。原子力研究開発機構は2022年9月にふげんの使用済燃料の再処理契約を仏企業オラノ・リサイクル社と結んでいますが、回収されるプルトニウムはフランスに譲渡するとしているのです。再処理はそもそもプルトニウム回収が目的のはずで、それならなんで再処理するのか? イギリス政府が今年2月に保有しているプルトニウムを地中に廃棄する方針を決めたようにプルトニウムがゴミであることを示していると指摘し、政府・電力会社が、使用済燃料・廃棄物対策への無策を糊塗するために、再処理を口実に利用していると批判しました。 若い世代も加わった第2部討論第2部は、Fridays For Futureなどで活動する大学2年の足立心愛さん、国会議員に直接面会して核兵器禁止条約などへの考えを聞くなどの活動をしているカクワカ広島の共同代表田中美穂さんに青森県会議員鹿内博さん、鈴木さん、澤井さんを加えたパネルディスカッションでした。(詳細は割愛)私の感想鈴木さんの政策変更への動機づけがないという話を聞いて、私は、第7次エネルギー基本計画でも、原発の発電比率など実現できないことを承知の上で問題を先送りし、合理性のないまま政策変更していないことと重なると感じました。そうであれば、②の独立した第三者組織を立ち上げることが、そもそも簡単ではありません。鈴木さんの提案は、「国会に設置された福島事故調査委員会のように、制度的にも構造的にも推進・反対といった立場からの影響を受けない独立した第三者機関を立ち上げて、総合評価をすることが必要」ということでした。国会の勢力図が変わったら、そのようなことが可能になるでしょうか? 経産省若手官僚が「19兆円の請求書」という文書を作成して政策見直しを訴えたのは、放射能汚染を招くアクティブ試験に入る前でした。この機を逃したらというタイミングで、実際逃したので澤井さんが指摘するレッドセル問題が生じているのです。良心派がこの機を逃したらと感じる次の機会はいつなのでしょうか。 また、「推進・反対といった立場からの影響を受けない第三者機関」というのは可能でしょうか? 本来、審議会がきちんと機能しているのであれば、第三者機関になるはずですが、第2部のパネルディスカッションの司会をした原子力資料情報室の松久保事務局長が嘆くように、国の審議会は原子力産業界及びそこへの出資者、原子力工学者など人選が偏っています。まずはここを正していかないと前には進まないのではないでしょうか? 兵庫県知事の問題やフジテレビの問題でも注目を集めた企業等不祥事における第三者委員会については、日弁連がガイドラインを作っています。原子力に限らず国の審議会全般の委員の選任について、利益相反委員を排除する、ジェンダーバランス・世代バランスを配慮する、学会などの推薦を受ける、公募委員も含める、選任後は選任理由を公開するなどのルールを定める法律を作ることはできないものでしょうか? 鈴木さんがまとめに述べたとおり「民主主義が問われている」のです。 |