|

はんげんぱつ新聞2025年5月号掲載記事に加筆 屋内退避の根本的課題は置き去り 規制委検討チーム報告書「原子力災害時の屋内退避の運用に関する検討チーム」が、4月2日、原子力規制委員会に報告書を提出した。報告書を踏まえた原子力災害対策指針の改正が9月10日の規制委員会で確認された。検討の前提昨年の能登地震では、家屋の倒壊、近隣の避難先である放射線防護施設での防護機能喪失が相次ぎ、複合災害時に屋内退避ができないことがあらためて明らかになった。ところが、規制委は昨年2月14日に、複合災害は検討の対象外と決めている。被ばくを直接の要因としない健康等への影響も抑えるという基本的な考え方が原災指針に示されているので、考え方を変更する必要がないという理屈だ。石川県は報告書案に「家屋の損傷状況に応じた屋内退避のあり方などについて、検討が必要なのではないか」と意見している。基本的考え方では対処できない現実から規制委は逃げていると言わざるを得ない。 また、対象となる事故も新規制基準で義務付けられた重大事故等対策が奏功して放射性物質の環境への放出規模が小さくなることを前提としている。 検討結果報告書の結論は、

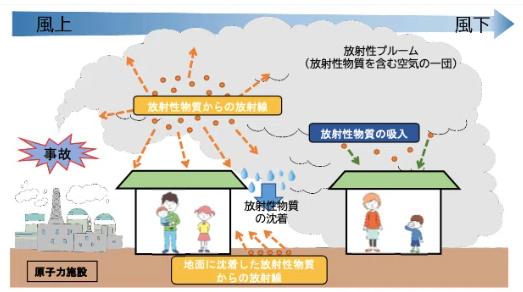

この中で、特に新しい打ち出しは⑤だろう。Q&Aで示されている代表例は、生活物資の調達(避難所での受取り、小売店での購入)、緊急性の高い医療を受ける(透析、重篤な病気の治療等)、家屋やその周辺の除雪作業、自宅の近くで飼養する動物の世話だ。 Q&Aでは「ライフライン管理者・民間事業者の活動は、屋内退避が有効に機能するために重要なものであり、屋内退避中にも継続されることが必要と考えられます」ともしている。 しかし、民間事業者の被曝管理をどうするのかは示されていない。茨城県水戸市は「介護サービス事業者が訪問介護の継続を、善意で期待に応えて実施するとは思えません。結果、安易に避難させるべきではないとしていた在宅の要配慮者が1番に生活を維持することができなくなり、真っ先に広域避難をすることになる」と指摘している。 事業者には労働安全衛生法で放射線による健康障害を防止するため必要な措置が義務付けられており、対策がないままの営業は違法となる。  屋内退避でいいのか屋内退避による被曝低減効果は半分程度とQ&Aにも示されている。原災指針は、被ばく線量をゼロにすることを目指すのではなく、避難行動の負担による健康等への影響とのバランスを取るとの考え方に基づいている。しかし、福島事故の事例は避難計画や資機材等の準備不足等により入院患者ら要配慮者に生じた災害関連死である。UPZ圏内の多くの人々が避難することよって避けられる被曝のリスクよりも大きい健康影響を避難行動によって受けるとは言い難いのではないか。一斉に避難することによる渋滞中に被曝する可能性をどう見るかだ。 報告書を貫く「確率的影響が生じることが疫学的に明らかにされているのは、100mSv以上の被ばくを受けた場合に限られます」(Q&A1-5)との考えは、近年の研究で否定されており、ゼロ被曝を目指さなくていいと言われても簡単に受け入れるわけにはいかない。 |