|

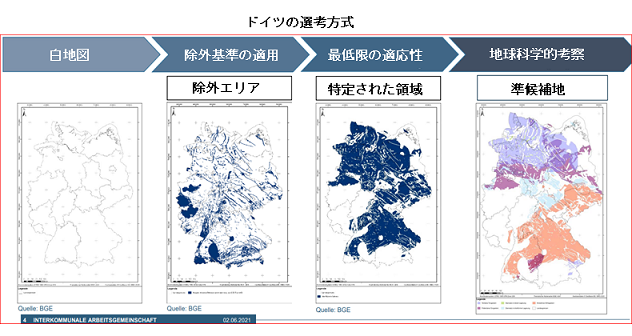

日本消費者連盟関西グループ発行「草の根だより」2025年6月号掲載記事に加筆 高レベル処分場選定方式見直し議論の落とし穴北海道寿都町と神恵内村で行われた高レベル処分場の文献調査については、報告書に対する意見募集が4月8日に締め切られ、現在、NUMOが意見の概要と見解を取りまとめている最中です。おそらく7月20日に予定されている参議院選挙の投票日以降に結果が公表されるものと思われます。北海道内計25会場で行われた説明会では、2114枚もの意見が出され、既にNUMOはこれまでどおりの見解を示しているので、この後公表される見解も同様で、寿都町は全域、神恵内村は積丹岳から15㎞範囲を除くところが概要調査地区候補という結論は変わらないでしょう。 今後の焦点は、寿都町の住民投票がいつどのような形で行われるのか、北海道知事が反対意見を貫くのかどうかに移ります。 寿都町の動向独断で文献調査に手を挙げた片岡寿都町長は、任期満了(11月17日)に伴う町長選に7選を目指して立候補すると表明しています。「子どもたちに核のゴミのない寿都を!町民の会」の大串伸吾町議が、概要調査には進まない方針を掲げて対抗出馬することが明らかになっています。この選挙時に同時に住民投票が行われる可能性もあります。さて、その寿都町では6月11日に町主催の3回目のシンポジウムが開かれ、約90人が参加しました。北海学園大の上園昌武教授が「交付金でまちづくりは難しい」、長崎大の鈴木達治郎教授が「(手挙げ方式は)地域の分断を招くなど、自治体の首長に多大な負担を強いる。国が候補地を絞り込むべきだ」と述べています。 町主催シンポジウムでは、前2回でも岡村聡北海道教育大名誉教授が火山や地質の問題を指摘するなど、推進に偏らないパネラーが意見を述べています。 公募方式見直しを求める意見本稿で問題にしたいのは、6月11日シンポ終了後の片岡町長の発言です。鈴木教授の発言を受けて、国に現在の選定プロセスの見直しを求めることに「全精力を注ぎたい」と述べたと報じられています。その翌日、同じく文献調査が行われている佐賀県玄海町の脇山町長は議会で「国がある程度候補地を絞り込み、積極的に働きかけることが大事だ」と答弁し、全国原子力発電所所在市町村協議会のバックエンド検討委員会で処分場の選考方法の見直しを国に要望していくとしています。 公募方式見直しについては、文献調査結果に対する意見募集の際に、北海道が4月17日に提出した意見でも「国が全国の適地を調査し候補地を絞り込むとともに、都道府県や周辺自治体はもとより、広く住民に丁寧に説明し理解を得るなど、最適な処分地選定に向けたプロセスの見直しを行うべきである。」とされています。 また、4月25日に開催された総合資源エネルギー調査会特定放射性廃棄物小委員会でも、寿楽浩太委員が「選定プロセスを見直すべき局面にあるのではないか」「何らか国において新しいやり方を考える必要がある」と述べています。ちなみに、これに対する資源エネ庁放射性廃棄物対策課長の答弁は「どういった形がいいのかというのは、不断に検討をさせていただきたい」でした。 仮にこの後、北海道知事の意見により寿都と神恵内の調査が先に進まないことが確定すれば、見直しを求める声はより大きくなるのではないかと予想しています。 公募方式の問題点現在の公募方式では、周辺市町村や都道府県知事の意見に関係なく、市町村長が当該市町村民の民意を無視してでも応募することができます。そのため応募する市町村長に過大な負担がかかることを推進側は問題にしていますし、民意の無視は地域の分断を招いています。私は日本列島に地層処分の適地はないという立場ですが、公募方式では技術的によりましな地域すら選ばれません。寿都・神恵内と玄海のように応募時期はそろわず、応募の締め切りもないため、複数地区を比較して絞り込んでいくということにもなりません。 また、応募しただけで出る交付金が、問題をゆがめています。公募方式に問題があることは明らかです。 単なる国の申し入れではダメ公募方式の問題はかねてから指摘されており、2015年から国による申し入れ方式も併用されることになりました。現に神恵内と玄海は、地域で動きが出たタイミングで国が申し入れて文献調査が行われています。先日、島根県益田市で商工会議所会頭らのグループが文献調査応募を求める請願を提出する動きが報じられ、県知事の猛反発などで断念されるという騒動もありました。NUMOが水面下で多くの市民を視察旅行に連れ出し、請願文案まで用意していたことが明らかになっています。 見直しを求める声は国が絞り込んで申し入れをというものですが、地元工作が一定進んだ地域に国が申し入れするのであれば最悪です。絞り込みをどのような基準で行い作業を透明化するのか、説明責任は果たされるのかが明確でないと、事実上拒否できない申し入れで今以上の地域の混乱が生じることにもなりかねません。  ゴアレーベンでの処分場計画がとん挫したドイツでは、選定作業のやり直しが行われています。「白地図」からスタートし、「科学的な基準」を明確にして、まずはありえない地域を除外、最低でも満たしてほしい基準、最後は適地と思われる基準と徐々に候補地を絞り込み、90か所まで絞り込まれていると、2年前に札幌で行った交流集会で専修大学の岡村りらさんが報告してくれました。 大事なのは、市民の早期からの参加、情報への自由なアクセス、透明性の担保を保証するため連邦、地域そして地域横断という3つのレベルで公衆参加の委員会が設置され、選定作業の評価や解説、意見形成の議論が行われていることです。最終的な合意形成ができるのか注目に値します。 仮に国からの申し入れ方式を主にする見直しを行うのであれば、「科学的特性マップ」を白紙に戻し、地層処分に反対を表明している科学者や市民を加えた透明性のあるプロセスで、選定基準の見直しを行うことが不可欠です。北海道大学名誉教授の小野有五さんは、「国際基準で地点選定すればオンカロが10点満点の8点で、日本は最適地でも2点とか3点とかになるのでは。それでも処分しますかと問えばいい」とおっしゃっていました。 今の技術では日本で地層処分できないという立場の中で、選定方式の見直しを主導権を持って行うだけの力量が残念ながら私たちには足りないでしょう。 制度見直しが改悪にならないよう今から注意していかないと危ないと感じています。 |