|

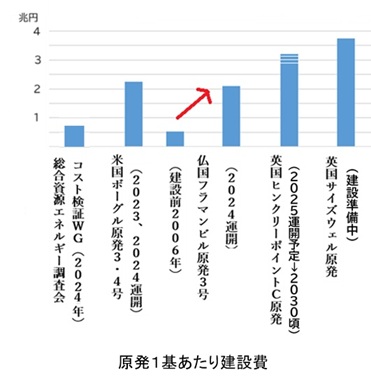

原発井戸端会議・神奈川ネットワーキング・ニュース(2025/9/15)掲載記事に加筆 私たちの電気代で原発新設の支援!関西電力は、美浜原発の敷地での地形・地質調査等を行い、美浜1号の後継機設置に向けた検討を始めると7月22日に表明しました。原発の新増設は可能なのか、考えてみたいと思います。関電の動き関電森望社長は、これまでも原発の新増設に積極的な発言を繰り返してきました。初期の発言としては2023年12月に新聞社のインタビューに「新増設やリプレースの検討など将来の準備を再スタートさせる」と答えた記事がありました。美浜町の町民代表と関電幹部が意見交換する「原子力懇談会」の場でも、2024年1月29日終了後の取材に「新増設、リプレースの検討を始めなければならない」と話し、同年11月12日の懇談会後にも同じ趣旨の発言を繰り返しています。 検討を始める時期だと言い出してから約1年半ぶりにようやく具体的に動き出した背景には、これまでの発言に対する世間の反応を見ていた観測気球の意味があったとともに、第7次エネルギー基本計画(本年2月閣議決定)により国による支援が保障されたと判断したことが大きかったものと思われます。 原発の新増設に踏み込んだ政策を打ち出したのは岸田政権によるGX基本方針(2023年2月閣議決定)でした。「廃炉を決定した原発の敷地内での次世代革新炉への建て替え」が打ち出され、「原発に依存しない社会」をめざすとする与党公明党の幹部は「敷地に余裕があるのは美浜と敦賀だけと説明を受けている」と言い訳を行っていました。この限定が第7次エネルギー基本計画では「廃炉を決定した原子力発電所を有する事業者の原子力発電所のサイト内」に変更され、玄海1,2号を廃炉にした九州電力のもともと3号炉の計画があった川内が対象に加わることになりました。 敦賀2号が新規制基準不適合になった日本原電に敦賀3号建設の余裕がないことを考えると、九州電力に任せるのではなく、東電の実質国有化後の電力会社の雄である関電が、国策に合わせた動きを見せる必要があるのでしょう。 なお、関電は、美浜原発北側の山林で2010年12月から動植物調査を、2011年1月からは計23本のボーリング調査に着手していましたが、2011年3月の福島原発事故で中断していました。今回はこれの再開だとしています。 ちなみに美浜原発の敷地の地下約4kmにはC断層が斜めに走り、近傍には白木―丹生断層もある断層集中地帯です。調査の結果、活断層の上には立地できないという新規制基準を満たせない可能性もあります。7月29日に現地を訪れた山中規制委委員長は「近くに大きな活断層があるし、敷地内にも多数の断層がある。そのあたりは慎重に調査をして、もし申請をする場合は書類を整えてほしい」とくぎを刺しています。 原発メーカーサイドは原発新増設を待ち望んでいるのは、電力会社よりも原発メーカーの側でしょう。2000年頃までは1年間に2基以上が竣工するというペースで新増設を進めてきたものの、それ以降はペースが鈍化し、当然、福島原発事故以来新規の計画は動いていません。海外輸出に活路を見出そうとしたものの、トルコ、イギリス、ベトナムなどの計画から撤退せざるを得なくなりました。 新規制基準対応工事などでは十分な利益を上げられないと判断した企業は、川崎重工業、住友電気工業、古河電気工業、甲府明電舎、ジルコプロダクツ、日本鋳鍛鋼など大手を含めて原子力部門から撤退を続けています。2022年7月には日本原子力産業協会が、年間5社ペースで撤退が続いているとして「原子力サプライチェーンの維持・強化に向けた提言」を出して、政府に支援を求めていました。 瀕死の重症者(衰退産業)にカンフル剤(補助金など)を打ったとしても、延命させることは難しいのではないでしょうか。そこで新増設を打ち出す必要が生じているのだと思います。 次世代革新炉?関電が美浜に原発新設に踏み切る場合は、三菱重工と加圧水型炉を用いている関電、九電などが共同開発を進めている「革新軽水炉」SRZ-1200(基本仕様121万kW)が念頭にあると、森社長は説明しています。三菱重工は、SRZ-1200の特徴について、「炉心・格納容器冷却システム等の多重性、多様性の強化」「電源を必要としないパッシブ安全設備を用いて炉心冷却」「炉心溶融時にデブリをコアキャッチャーに捕捉」「航空機衝突に耐えうる格納容器」などと唱っています。「次世代革新炉」とされるものの、革新的な変更があるわけではなく軽水炉の安全対策を強化したものに過ぎません。 安全対策の強化はそれだけ建設費の高騰につながります。森社長は、7月22日の調査再開の記者会見で1兆円規模の費用がかかると質問されて「世の中でよく言われるのはその規模感だと思う。我々のプラントがどれくらいの費用がかかるのかは調査や技術的な検討を踏まえた結果となるため、今の時点で申し上げられない」と答えています。 本年4月15日の原子力委員会に原子力エネルギー協議会(ATENA)が提出した資料によれば、SRZ-1200は現在標準プラントの基本設計段階で、個別プラントの詳細設計をして着工に至るのは2030年とのスケジュールが示されていました。まだ金額が出せる段階ではないのでしょう。 1基3兆円越え!経産相の諮問機関である総合資源エネルギー調査会基本政策分科会の発電コスト検証ワーキンググループは、2040年運転開始のモデルプラント(120万kW)について、当初の建設費5496億円に新規制基準対応の追加的経費として1707億円を計上し、計7203億円の建設費がかかると試算しています。 スリーマイル島原発事故(1979年)以降のアメリカではじめての建設となったボーグル原発3,4号(加圧水型125万kW×2)は、2013年の着工時には1基5000億円と見積もられていました。竣工は計画より遅れて2023年、2024年に発電開始、総工費は1基2兆2千億円となりました。 昨年運転開始したフランスのフラマンビル3号(欧州加圧水型炉EPR、165万kW)も、2007年着工でもともとは2012年完成予定のはずでした。4800億円の予定が2兆1千億円かかっています。EPRは関電が想定しているSRZ-1200と同じくコアキャッチャーを装備している炉ですが、森社長の相場観の倍以上の額です。私はこれらの例から、1基2兆円越えの建設費と講演で話してきました。 しかし、イギリスの最新の事例では、1基3兆円を超えるようです。ヒンクリーポイントC 原発(EPR、160万kW×2)は2016年に約2兆3900億円(1基1兆円強)の見積もりで建設GOサインが出されましたが、例によって建設が遅延。今年の運転開始予定が2030年頃に先延ばしにされ、2024年1月段階の見積もりでは約5.8〜6.4兆円(1基2.9兆〜3.2兆円)になっています。 建設許可が降ろされ、整地作業などの工事が始められているというサイズウェルC原発(EPR、172万kW×2)では、44.9%の出資を行う英政府のエネルギー相が7月22日に建設を承認する最終投資決定に署名していますが、目標建設費は約7.5兆円(1基3兆7千億円強)とされているのです。民間だけだったら実施できないプロジェクトではないでしょうか。 これら欧米の例が示すのは、建設期間が当初予定よりも大幅に伸び、建設費が当初見積もりを大きく上回るということです。もともと原発の建設期間は約12年かかり、事前の調査期間を含めると原発の場合構想から発電まで約20年かかるとエネ庁も説明しています(2024年6月原子力小委員会)。巨額の投資をしても電力販売で回収できるのはずいぶん先というのでは、電力会社だけでは調達できない建設費を投資してもらえるでしょうか。 そこで、第7次エネルギー基本計画では「脱炭素電源への投資回収の予見性を高め、事業者の積極的な新規投資を促進する事業環境整備及び、電源や系統整備といった大規模かつ長期の投資に必要な資金を安定的に確保していくためのファイナンス環境の整備に取り組む」と記載され、政府の後押しが進められようとしています。 長期脱炭素電源オークションによる支援その具体策のひとつが長期脱炭素電源オークションです。もともと原発支援のための制度といっていいものですが、さらに「供給力提供開始期限が10年以上となり、かつ、(建設費の多くが千億円以上となる水準である)対象kWの送電端設備容量ベースで30万kW 以上の大型電源の新設・リプレース投資」を対象に、建設費、運転維持費の1.5倍を上限に、事後的に上振れ分を落札価格に含めることができると、本年6月に総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会次世代電力・ガス事業基盤構築小委員会制度検討作業部会で打ち出されました。そのような大型電源は原発になります。7月24日までパブコメが行われ、8月27日に「長期脱炭素電源オークションガイドライン」が改訂されてしまいました。巨額の電源投資をしても例えば売電価格が変動すれば利益も変動し、投資額を回収できるかどうか分からなくなります。それでは投資が行われず将来的に電力不足になる可能性もあるため、脱炭素電源に限定して運転開始から原則20年間、落札価格を電力会社が得る仕組みを作るとして導入されたのが長期脱炭素電源オークションです。発電会社が、応札電源ごとに固定費等を基に入札価格を設定し、価格の安いものから募集量を満たすまで落札され、入札価格がそのまま落札価格となります。 しかし大規模電源の入札に参加するのは大手電力に限られ、オークションとは名ばかりの競争原理の働かない制度になっています。原資は私たちが支払う電気料金で、電気の小売業者や送配電事業者が市場管理者(電力広域的運営推進機関)に拠出して運営されます。原発の電気は買いたくないと関電など大手とは違う電力会社と契約していても、その会社も拠出金を払わされているので、原発支援から逃れられない仕組みとなっています。 2024年1月にスタートし、これまで、2回のオークションが実施されました。2023年度の募集量は400万kWで、うち137.3 万kWを島根3号機が落札しました。2024年度は500万kW募集され、新設だけではなく既設原発の安全対策費にも枠が拡げられたため、うち315.3万kWを東海第二原発、泊3号機、柏崎刈羽6号機が落札しています。 原子力資料情報室の松久保さんの試算では、島根3号機には118億円×20年間、2024年度の3原発には617億円×20年間が支払われるとのことです(はんげんぱつ新聞本年6月号参照)。2回のオークションの計では、49%が原発の落札であり、脱炭素電源と唄いながら原発支援策であることが明白な結果となっています。 欧米の事例のように建設費が当初見積もりを上回ってもオークションで落札していれば1.5倍を上限に上がった分の9割を補填するという今回の制度改革。落札価格を変更できるというのに等しく、もはやオークションではなくなっています。上昇分が回収できるとなればコスト削減はおろそかになり、ツケは消費者に回されることになります。 しかも毎年度ルールが変わっていることを考えると、日本原子力産業協会の「当初見積もりの1.5倍までの上限を設けないでほしい」という要望が満たされる時が来るかもしれません。 関電もさらなる支援策を求める関電森社長は、7月22日の記者会見で「後継機設置の判断にあたっては、投資判断を行う上での事業環境整備の状況を総合的に考慮する必要がある。この調査結果のみで設置を判断するものではない。」「国の制度や政策がどうなっていくか見極める必要がある」と述べています。まだまだおねだりしないと巨額の投資をするリスクを背負うわけにはいかないという本音が垣間見えます。一般的なコスト計算では、再生可能エネルギーに太刀打ちできず新設が難しくなった原発。税金や電力料金を通じて私たちからお金を巻き上げで支援する仕組みが作られるか、もはや国策民営では難しいのでイギリスのように国営に近い状態で建設するしかないというのが実情でしょう。 関電は、9月17日に調査計画を明らかにしました。概略調査を2027年3月まで、その後、詳細調査を2030年ごろまで行う予定です。 実際に関電が後継機の設置の判断をするのは、調査終了後の数年先になると見込まれています。それまでにできるだけ早く運動の力で脱原発を達成しないと、ますます酷い状況が生まれるのではないかと危惧されます。 |