はじめに

臨界事故防災対策の問題点

放射能の分析

被曝量の分析

防災対策に関する政府等の対応

原子力災害対策特別措置法の制定

原子力災害対策特別措置法の疑問点

原子力安全委員会事故調査委員会報告書

原子力災害危機管理関係省庁会議報告書

防災指針の改訂

まとめ

1999年9月30日10時35分頃、茨城県東海村の核燃料加工工場JCO東海事業所において臨界事故が発生した。事故の直接の原因となった作業を行っていた大内さん、篠原さんが亡くなられた他、多くの労働者が被曝した。

また、翌朝午前6時15分頃まで約20時間臨界状態が継続し、周辺住民も中性子線等を浴びる結果となった。そのため、約350mの範囲の住民には避難要請が行われ、さらに10キロ圏内約31万人に18時間にもわたって屋内退避が呼びかけられる、文字どおりわが国原子力史上最悪の事故となった。

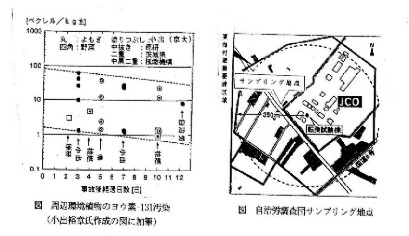

従来から原子力防災の充実を求める取り組みを行ってきた自治労では、自治労脱原発ネットワークで調査団を組織し、事故直後の10月12日に那珂町、ひたちなか市、東海村消防本部と東海村村職、同月25日に東海村当局に、主として防災の初期対応の問題点等のヒアリング調査を行った。

その後臨界事故の教訓を生かすとして進められている「原子力災害対策特別措置法」制定など防災体制改訂の動きに検討を加えるなどして、本報告(案)を取りまとめた。

事故通報はまたしても遅れた

JCOから「臨界事故の可能性あり」と書かれたFAXが東海村や、茨城県に届いたのは、事故発生の約1時間後。事故のたびに問題になる通報遅れが、また繰り返された。

通報を受け取った県の対応も問題であった。東海村の隣の那珂町が県から事故の連絡を受けたのはさらに1時間後。ひたちなか市など周辺自治体には連絡すらなかった。隣接、隣々接自治体への通報は課題の一つである。

今回の事故では、倒れた作業員の救助に現場に行った消防職員が比較的、早い時間に原子力の事故であることをつかんでいる。この情報をどう生かすかも今後の課題。

放射線監視システムは活用されず

県が東海村周辺に設置している21の測定局(モニタリングポスト)のうちJCOから約1キロの舟石川局が事故3分後に平常時の10倍の異常を示したが、すぐに値が下がったため事故と認識されなかった。また、東海村などでは測定値をパソコン等で見ることができるだけで、アラームが鳴る仕組みもなかった。

排気筒、排水口を含めて常時監視を行い、記録に残すシステムの確立を自治労は訴えてきたが、今回、機能しなかったことになる。

また、「緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム」(SPEEDI)もJCOを対象としていなかったため機能しなかった。

救急隊員、村職員の被曝

事故直後、JCOが行った119番通報は「てんかんで人が倒れた」というもので、原子力の事故であることを伝えなかった。東海村消防本部には防護服などの資機材がすぐに持ち出せる状態で用意されていたが、通報に問題があったため第1隊は持っていかなかった。

現場に知らずに駆けつけ、線量の高いエリアまで入った救急隊員は被曝を余儀なくされた。(防護服で中性子線を遮蔽することはできないため、防護服を着ていたとしても被曝を防ぐことはできない。)

また、350m範囲の避難誘導にあたった村職員も、説明も十分されないまま平服、線量計なしで現場に派遣されており、長い人で2時間以上屋外で作業したという。公式の被曝者数にカウントされていないが、被曝しているものと考えられ、フォローが必要である。

県と国は災害対策本部設置に手間取る

東海村は、動燃再処理工場爆発事故を教訓に原子力の専門職員を嘱託採用していた。今回は「臨界事故の可能性あり」との通報後約40分で、比較的迅速に災害対策本部を設置した。

対照的だったのが県と国である。科学技術庁が災害対策本部を設置したのは、通報から約3時間後、茨城県は約4時間半後であった。

350メートル圏内の避難範囲は狭すぎた

JCOから半径 500メートル内の地区の避難勧告を要請された東海村村長は、県・国から助言を得られず独自の判断で村境界までの地区(半径約 350メートルに相当)に避難要請を行った。半径 350メートル内には、那珂町の地区もあった。情報が入ってこない那珂町は、職員を東海村に派遣して情報収集し、東海村から3時間半以上遅れて半径 350メートル内の地区に避難要請を行った。

臨界反応により発生した非常に透過力の強い中性子線は、約20時間、 350メートルを越えて周辺に飛び散った。約2キロ離れた原研那珂研究所でも中性子線は測定されている。420メートル以上離れた地点で臨界終了時までの被曝量が一般人の年間被曝許容量(1ミリシーベルト)以下に下がる結果だったという解析もある。

政府の現地対策本部では、深夜になって「避難範囲を 500メートル圏に拡げるべき」という意見が出されたが、混乱を理由に見送られたと報じられている。

避難先は風下だった

東海村の半径 350メートル内の方々が避難された舟石川コミュニティセンターは、1300mしか離れていない。

臨界反応によって生じた放射性のガスはJCOから流れだし、刻々と変わる風に流されていった。JCO周辺の測定局のうち風下にあたった局の放射線量が高くなった記録が残されている。

避難先の舟石川局も夕方になって通常の約 300倍の放射線量を記録している。無用の被曝を避けるためにはもっと遠くまで避難すべきだった。

被曝検査が不十分

体表面に放射能が付着しているかどうかの検査が行われたが、那珂町の避難所では翌朝であった。また、使われたのはGMサーベイメーターで、今回の事故では、γ線の検出性能のよいシンチレーションサーベイのほうが適切であった。

中性子線の被曝量を調べるには、中性子線の被曝によって体内のナトリウムが放射化して出来るナトリウム24の量をホールボディカウンターで調べる必要があった。ところが、住民に対してこの検査がほとんど行われなかったことは、問題である。

那珂町が後日住民に配布した広報誌では、体表面のサーベイ検査を被曝検査と表現しており、不適切である。

中性子線の測定遅れ

そもそも臨界事故を想定していなかったため、中性子線測定器の備えもなかった。

遅すぎた屋内退避の効果は?

半径10キロ内に屋内退避の要請が茨城県から出されたのは、臨界状態が続いていることが確認された夜になってからだった。

屋内退避の方針を出した茨城県に対し、助言を求められた国は、安全委員会の緊急技術助言組織に意見照会し、回答までに2時間を要している。また、茨城県も半径10キロ内をリストアップするのに時間を要していた。その間に、正式発表前にNHKが屋内退避を報じてしまった。

半径10キロに科学的根拠はない。原子力安全委員会の資料によれば、木造の屋内に退避したときに、放射性ガスからのγ線被曝を避けられる効果は、わずかに1割。換気を止めるなどの適切な指示も十分行われなかった。

今回の事故の特徴である中性子線も壁を透過することから、屋内退避の効果は少ない。

また、今回出された屋内退避の指示は防災計画に基づく「勧告」なのか単なる「要請」なのかあいまいである。

防災計画の避難や屋内退避の基準は高すぎて役に立たなかった。

住民広報の放送は、聴覚障害者に伝わらず

屋内退避の要請が夜になって出されたため、翌朝まで広報を行わなかったところが2市3町ある。逆に、那珂町、ひたちなか市は、10キロの線引きが分かりにくいと考え、市域全域に呼びかけを行っている。

東海村は防災無線を使って屋内退避などを呼びかけたが、放送が聞こえない聴覚障害者に対する誘導などは行われなかった。

被曝医療の体制は十分か?

高レベルの被曝をした3人の作業員は、救急車で国立水戸病院に運ばれたのち、千葉の放射線医学総合研究所(放医研)に移送された。しかし、防災訓練が最近行われていなかったことなどから、搬送先の病院を決めて救急車が現場を出発するまでに時間がかかっている。

通常の原子力事故では、被曝した方の体には放射能が付着しているので、治療の前にシャワーなどで除染する必要がある。そのための除染室が備わっている所はほとんどなく、原子力事故の被災者を受け入れ可能な病院の絶対数が足りない。

事故後、厚生省はあわてて除染室や無菌室の整備を行うことを決めている。また、専門的治療を行う病院として各地の原子力防災計画で定められているのは、千葉の放医研1か所だけで、こちらも絶対数の不足が指摘されている。

被曝者へのアフターケアが必要

JCO周辺の住民及び防災業務についた村職員の方々は、多かれ少なかれ被曝をしてしまったと推定される。事故直後にホールボディカウンターによる検査をしていれば、被曝量がわかったはずだが、今からではどこにどれだけの時間いたかなどから被曝量を推定するしかない。

直ちに健康に影響が出るレベルではないと考えられるが、避難対象となった350m圏外の希望者も含む被災者を登録して長期間、定期的に健康調査をする必要がある。また、一人一人に被曝量推定値などを十分説明し、心理面も含めたアフターケアが必要だが、十分行われているとは言えない。

実害及び風評被害対策などの課題

茨城県の原子力防災計画では、災害復旧計画として、被害状況の調査を行い、被災者に対して安定した生活の早期回復を支援するとされている。

避難や屋内退避の期間中の休業による損害や風評による被害は大きい。昨年中に約54億円の補償金の仮払いが行われているが、初めての大規模な原子力災害だけに未補償・未解決の問題を残さないよう支援を行う必要がある。

今回の事故で核分裂によって生成した死の灰の大部分は沈澱槽内にとどまったが、希ガスとヨウ素は放射性のガスとなって飛散した。臨界が継続している約20時間に放出された放射性ガスの推定量は、科学技術庁によると、希ガスが約 148兆ベクレル、ヨウ素が約 18.5兆ベクレルである。この放出量は事故評価尺度のレベル5に相当し、科学技術庁発表のレベル4は過小評価といえる。

また、臨界終結後もJCOは事故現場を密閉して放射能放出を防止する措置を取らなかったばかりか、10月11日まで排気装置を停止しなかった。この点に関する適切な指導が行われなかったことも問題であった。

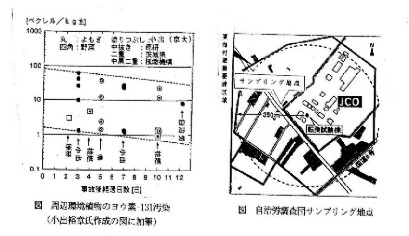

自治労調査団は、10月12日のヒアリング調査終了後にJCO敷地境界外側(北西角)でヨモギと土壌を採取し、放射能分析を東京都立産業技術研究所に依頼した。その結果、ヨモギから放射性ヨウ素131 が8.8 ±0.9 ベクレル/キログラム検出された。(土壌は検出下限値以下)

放射性ヨウ素131 は半減期が8日のため、ヨモギの検出値を臨界反応がほぼ終了しかけた10月1日午前4時半の時点に補正すると30.6ベクレル/キログラムとなる。

このレベルの検出値を、科学技術庁は「原子力発電所等周辺の防災対策について」(以下「防災指針」という)の飲食物摂取制限値(葉菜)2000ベクレル/キログラムと比べて低いから問題ないと説明しているが、そもそもこの飲食物摂取制限値が高すぎることが問題なのであり(ちなみにチェルノブイリ事故時の輸入制限値は 370ベクレル/キログラム)、今回の汚染についても事故直後のレベルをまったく問題なしとすることはできない。

また、事故後迅速に科学技術庁が検出データを公表しなかったことも問題であった。

住民・労働者が被曝した大半は、臨界が継続している約20時間に直接JCOの沈澱槽から照射された中性子線によるものであった。

原子力安全委員会事故調査委員会報告書(12月24日)は、実測で線量が評価されたJCO職員、周辺住民7人、消防職員等の個人線量を示すに止まる不十分なものであった。

その後、行動調査に基づく推定などにより住民 200名等の被曝量評価が行われ、公表された。(「株ジェー・シー・オー東海事業所臨界事故による人への線量の状況と今後の取組みについて」科学技術庁事故調査対策本部、平成12年1月31日)

防災業務関係者については、政府関係機関と消防署員のみの評価しか示されておらず、東海村職員、県職員等や警察官などの被曝量は明らかにされていない。

そこで、自治労では、関東甲地連と当該県本部、単組を中心に、産業医の指導のもと、避難誘導等にあたった組合員に対してアンケート調査を実施した。

従来から原発立地自治体等が原子力防災特別法の制定を国に要望してきたが、国はその必要性を認めてこなかった経過がある。

例えば平成10年3月の原子力防災検討会報告書では「原子力防災に関する法的措置に関しては、参加委員の間で種々意見があり、その要否について結論を得るに至らなかった」とされ、その後の「原子力防災対策の実効性向上を目指して」(原子力安全委員会、平成11年9月)では法的措置について触れられてもいない。

ところが、原子力安全委員会事故調査委員会の「緊急提言・中間報告」(11月5日)を受けて早々に原子力災害対策特別措置法案がまとめられ、12月13日可決成立した。

この法律の骨子はつぎのとおり。(「原子力災害危機管理に関する報告書」から抜粋)

【原子力災害対策特別措置法骨子】

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

法律の施行令、施行規則案は2月に示され、3月3日までパブリックコメント制度の意見募集が行われた。寄せられた意見は34名からの 123件であり、これに対する見解も示されている。

しかしなお、以下の疑問点があり、法施行(6月)に伴う具体化のなかで問題を生じないよう取り組みを進めていく必要がある。

国の緊急事態宣言

国が緊急事態宣言する異常な水準の放射線量の基準として施行令案で示されているのは、 500マイクロシーベルト毎時という値である。この値が高すぎるという意見に対する見解は米国における基準等を参考にしたから妥当というものだ。

現実に日本で起きた臨界事故等の教訓から基準設定するのではなく、海外の基準との整合性を優先する姿勢では防災の実効性は向上しないであろう。

国の権限強化は改善に逆行

法15条3では、国が地方自治体へ、緊急事態応急対策に関する事項を指示するとしている。

しかし、臨界事故の経過を見てみれば、災害対策本部の設置時間が示すように、最も対応が遅かったのは国であった。事故を教訓に改善が図られたとしても、現場から遠い国が事故発生時に直ちに状況を把握し、適切な指示を出せるとは考えがたい。

市町村長が国の指示を待ちつづけ手遅れになることのないよう、独自の判断で避難勧告等を出すことも求めていく必要がある。また、そのためには、適切な判断を下せる能力を自治体が充実させていく必要がある。

防災訓練は国の計画に基づく

法13条では、防災訓練を国が定める計画に基づいて行うとされている。この国が定める計画には事故の想定に関することも含まれることが明記されている。(13条2)

これまで国は十分な事故想定を示してこなかったが、法律に基づいて今後適切な想定を示すだろうか。茨城県が独自の事故想定に基づき防災計画を改訂したり、宮城県がチェルノブイリ事故を1桁上回る放射能放出量を想定して防災訓練を実施したり(99年9月3日)しているが、自治体の独自の想定を封じ込めることのないよう監視する必要がある。

原子力防災専門官の身分

自治労や原発立地自治体が設置を要求してきた原子力防災専門官の設置が盛り込まれている。(30条)しかし、自治労が要求した「身分は地方に、費用は国で」ということではなく、科学技術庁と通産省に置くとされている。

事業者に通報義務を課した事故の規模は?

事業者に通報義務が課せられたが、政令案では5マイクロシーベルト毎時、10分間以上継続して検出されたときなど大規模な事故に限られている。事故に至るまでの軽微な故障も含めた通報義務を安全協定などにより課す必要がある。

原子力レスキュー隊要求の結果が自衛隊

原発立地自治体が要求してきた原子力レスキュー隊の設置は見送られ、代わりに総理大臣が自衛隊の派遣要請を行うことができるとされている。(20条4)

オフサイトセンターの機能のあり方は?

緊急事態応急対策拠点施設(通称オフサイトセンター)は、関係者が多くなればなるほど、迅速な設営や関係者の参集が難しくなる。

法施行によりオフサイトセンターの指定作業が始まるが、事故を通報に頼らずに平常時から監視する機能と合わせた整備を行うべきだ。

ところで、法制定後に最終的に取りまとめられた原子力安全委員会事故調査委員会報告書は、「結果的に東海村に所在する原子力発電所、再処理施設を前提として整備されていた防災体制によりできるかぎりの対応がなされた」とし、「JCOの施設が防災対象となっていなかったという点」を問題として指摘しているものの、防災計画が何故機能しなかったのか検証せず、極めて不十分なまま検討を終えている。

この報告書の問題点については、原水禁国民会議と原子力資料情報室の呼びかけで設置され、自治労からも参加している「JCO臨界事故総合評価会議」が4月26日に中間報告を発表し、その中でも批判を行っている。

中間報告では、

A.原子力安全委員会を改組し、事故に対応するべく常時スタンバイしている実務機関

B.事故現場の地元自治体と協同して専門能力をもって初期対応する機関

C.AとBが機能するのに必要な事故に関するデータベース

の整備を提言している。

一方、原子力安全委員会委員長代理を退任した住田健二は、事故調査委員会報告書について、次のとおり書いている。

「わずか3ケ月という限られた時間の制約であったので、多くの重要な問題点や別の視点からの再考察が望まれる部分がある。原子力技術という特殊性への意識は強かったが、もう一つの焦点の危機管理の立場との関連での議論がなかった。これは政府内では、別途の作業グループが存在したからであろうが、それが安全委員会の事故調とは連携がなかったというのも不自然であった。」(大阪ニュークリアサイエンス 協会講演予稿、4月21日)

この別の作業グループとは「原子力災害危機管理関係省庁会議」(議長・安藤忠夫内閣危機管理監)を指すものと思われ、その報告書が3月27日に出されている。(「原子力災害危機管理に関する報告書」)

報告書では、事故対応の教訓を次のとおりあげ、政府が取るべき施策を列挙している。

原子力災害危機管理に関する報告書「事故対応の教訓」抜粋

|

報告書は、災害想定や避難オペレーション等の検討を行う緊急時対策検討作業グループや資機材に関する作業グループを設置することも打ち出しており、今後の動向に注目していく必要がある。

5月16日を締切りとして防災指針改訂案に対する意見書募集が行われた。

改訂案は、原子力災害対策特別措置法の仕組みに対応して緊急事態判断基準や原子力防災専門官について記載するとともに、研究炉や核燃料関連施設等にも重点的に対策すべき地域の目安を設定するなどの内容である。

「原子力災害危機管理に関する報告書」が指摘した「最悪の事故をも想定して、その際の事故拡大防止のための措置について事前に検討、準備を進めておく」内容になっているとは認めがたいものであり、今後も継続した取り組みが求められる。

臨界事故については、事故の真相究明や補償が完了しておらず、今後も引き続き関係者の努力が求められる。

防災対策に関しては、原子力安全委員会事故調査委員会報告書や「原子力災害危機管理に関する報告書」のあげた改善策がどこまで実行に移されるか監視していく必要があるが、なお残るであろう問題点について大きく3つの指摘しておく。

第1に防災指針の問題である。

「防災指針」の避難基準は事故直前の9月13日に改訂されたばかりであるが、予測線量当量が全身10〜50mSv で屋内退避、50mSv 以上でコンクリート建屋屋内退避又は避難という高すぎるもので、今回の臨界事故ではこの基準に測定された線量が達していなかったことが避難「勧告」を発動できず、避難「要請」を遅らせる原因の一つとなった。

この点に関する反省のないまま示されている改訂案は、改善につながらないであろう。引き続き検討を加え、抜本的な見直しが必要がある。

またこれから各地で行われる地域防災計画の見直しに当たっては、自治労として積極的に関与し、問題点を指摘していく必要がある。

第2に事故想定の問題である。

燃料工場での臨界事故などまったく想定していなかったため、中性子線測定器など基本的な装備が用意されていなかった。このため、中性子線の測定が遅れ、臨界継続の状況把握が遅れた。

あらゆる原子力事故を、事故発生からその進展まで詳しく想定して、対策を考えるのが原子力防災の基本である。最悪事故を想定してデータの集積等を行うとともに、原子力災害対策特別措置法に基づく防災訓練を行って防災体制の検証を行うべきである。

第3は事故状況の把握と分析能力の問題である。

JCOはFAXでの第1報の段階から「臨界事故の可能性」を伝えていた。東海村が比較的早い対応をできたのは、再処理工場爆発事故の教訓から原子力の専門職を嘱託採用していたことや、JCO職員が直接村役場に駆け込んで住民避難を要請するなど臨場感を持って対策にあたらねばならなかったことが大きい。

一方、国は、当日2時から開かれた原子力安全委員会でも「臨界事故ならば継続することはない」と誤った分析を行っていた。

第一線で対策に当たらなければならない自治体が、事故情報を正確に掴み、分析する能力を確保できるよう要求を続けていく必要がある。