「原発ゴミの危険なツケ」(創史社発行)収録

高レベル廃棄物は、2000年に制定された「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」(以下「高レベル処分法」という。)で、地下300mよりも深い地層に埋め捨て処分することが定められました。しかし、この法律を審議した国会で、原子力長期計画策定などに関わってきた森嶌昭夫参考人は「恐らくこれから5年、10年たちますとこういう条文では国民は納得しないことになるのではないかと思います。」と述べています。

原子力推進派でも当初からこう言わざるを得ない高レベル処分法の方針は、実現しないし、また、実現させてはいけないと考えます。それでは、なぜ実現しないと考えられるのか。最初に高レベル処分の方法がどのようなものであるか見てみましょう。

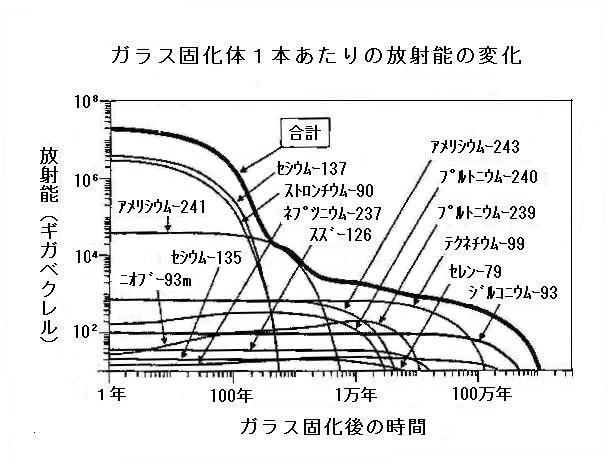

原発の使用済み燃料には、プルトニウムと燃え残りのウランが含まれます。これらを取り出すために、再処理工場で、硝酸などを用いて使用済みの核燃料を溶かします。このため再処理を行えば、死の灰を大量に含んだ液状の廃棄物が残ります。この廃液を、ガラスと一緒に固め、キャニスターと呼ばれるステンレス製の容器(直径40〜50センチ、高さ約1メートル)に詰めたものが、法律で定められた高レベル廃棄物です。ガラスで固めるためガラス固化体と呼ばれます。

ガラス固化体は放射能がきつく、崩壊熱も高いので、再処理後30年から50年間一時貯蔵したのちに、地層処分するとされています。図(PDFファイル 250KB) は、構想されている地層処分場の概念図です。地上施設から立坑又は斜坑を通って高レベルガラス固化体を地下に降ろし、地下300m以深に何本も掘った処分坑道に埋めていく予定です。ガラス固化体は、さらにオーバーパックと呼ばれる炭素鋼の容器に入れられ、まわりは粘土の緩衝材で固めるとされています。この人工のバリアと天然のバリア(地層のこと)が、溶けだして地下水に運ばれる放射能が人間の居住空間まで到達することを遅らせると期待されているのです。

現在処分場候補地の公募が行われていますが、示されている処分場案では、ひとつの処分場にはガラス固化体を4万本埋設するとしています。このように地層処分は、ガラス固化体が前提になっているのです。

ガラス固化体は再処理をしないと作れませんが、再処理の目的はガラス固化体を作ることではなく、プルトニウムと燃え残りのウランを取り出すことにあります。そこで、プルトニウムをめぐる状況も見てみましょう。

原子力委員会が1994年6月に決めた原子力長期計画では、2010年までのプルトニウム需給計画が示されていました。

【需要】

|

【供給】

|

これに対して非現実的であると批判の論陣を張ったのは亡くなられた高木仁三郎さんでした。もともとこの計画は、需要量にもんじゅの次の段階の高速増殖炉実証炉が2000年以降に運転を始めて毎年約700kgのプルトニウムを消費すると見込むなど、およそ実現不可能な辻褄合わせだったわけですが、計画策定のわずか一年後に新型転換炉計画を電力会社から拒否されて早くも破綻。もんじゅのナトリウム火災事故によって、その矛盾は誰の目にも明らかなものとなりました。

| 実験炉 | 原型炉 | 実証炉 | 実用炉 | |

| 新型転換炉 | ー |

「ふげん」 2003年3月に運転停止、廃炉へ | 「大間」 経済性を理由に計画撤回 | 開発断念 |

| 高速増殖炉 | 「常陽」 稼動中 | 「もんじゅ」 事故で停止中 設置許可無効の高裁判決 | 2000年長期計画では目標年も記述なし | 見込みなし |

そして、その後、高木さんの指摘したとおりのプルトニウムの余剰が生じてきています。

そして、その後、高木さんの指摘したとおりのプルトニウムの余剰が生じてきています。

このため2000年11月に策定された新しい原子力長期計画では、プルトニウムの需給計画を数字で示すことすらできなくなりました。

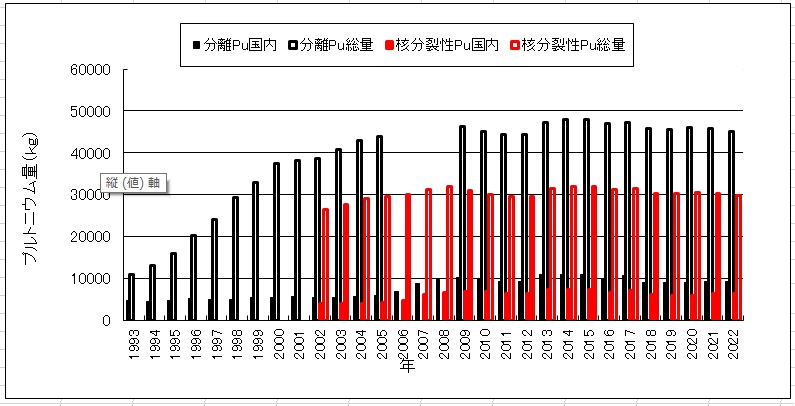

それではいったいどれくらいプルトニウムは余っているのでしょうか。1993年分から原子力白書でプルトニウム使用量等が公表されています。わずか4〜8キロもあれば原爆が造れる軍事物質のプルトニウムを2024年時点で約44トンも貯めこんでしまっています。

東電等の損傷隠し事件で実現の見込みがなくなっているプルサーマル計画を無理やり押し進めたところで、この余剰状況は解消されません。なぜなら、当面の計画では原発一炉に入れられるプルトニウム量は200キロ強にすぎないからです。これでは、再処理をしてプルトニウムを取り出せば取り出すほど余剰量が増えることは明らかです。軍事的緊張を招かないために余剰プルトニウムを持たないという国際公約を守るためには再処理を見直すしかないのです。

計画されている地層処分場は、ガラス固化体4万本規模と先にも書きました。ガラス固化体が4万本発生する規模で再処理を行えば、プルトニウムは核爆弾5万発分以上に相当する400〜450トンも供給されます。このような莫大な量のプルトニウム需要などあるはずがありません。使用済み核燃料の再処理を前提とする今の高レベル処分方針は、地層処分の安全性議論の前に、前提条件が崩れているのです。

世界的にも再処理を行う国は限られてきています。このため各国で地層処分の研究が行われていますが、ガラス固化体の処分を前提に進めている国は日本やフランスなどで、アメリカ、カナダ、スウェーデンなどは使用済み燃料の形態で地層に埋める計画です。日本でもいずれ見直しの議論が行われると考えられます。

ガラス固化体を前提にした高レベル処分法の処分方針は机上の空論と考えられるので、安全性を批判しても意味がないかもしれません。しかし、この方針を前提に処分場候補地の公募が行われている以上、基本的な問題点を押えておく必要があります。この際、考えなければならない問題としては、地層処分の危険性だけではなく、貯蔵と輸送の問題があります。今後、再処理が見直される場合でも、これまでに海外で再処理された分の貯蔵は既に始まっているからです。

現在稼動中の青森県六ケ所村の返還廃棄物貯蔵施設は、フランスのラ・アーグ再処理工場とイギリスのセラフィールド再処理工場に送り出した使用済み燃料を再処理した際に発生した高レベル廃棄物を受け入れていて、貯蔵能力は二期工事が終了するとガラス固化体2880本分になります。

当初、返還ガラス固化体の総数は約3500本と説明されてきました。ところが、2001年に電気事業連合会が明らかにした総数は約6割に圧縮された約2200本。既に送り出した使用済み燃料から生じる高レベル廃棄物の放射能総量に変化があるはずもなく、本数が減るということはそれだけ一本当たりの放射能の量が増えるということに他なりません。

地層処分を安全に行える根拠とされている核燃サイクル機構が1999年にまとめた報告書「わが国における高レベル放射性廃棄物地層処分の技術的信頼性 地層処分研究開発第二次とりまとめ」の設定値に比べると、海外から返還されているガラス固化体の内蔵放射能量は、2倍前後高くなっています。ガラス固化体1本当たりの放射能の量が増えれば、その分だけ発熱量も増加します。

また、放射能の量だけでなく、ガラスで固められた高レベル廃液の中身が問題です。もともと英仏の再処理工場では、日本の使用済み燃料を再処理したときに発生した廃液とその他の廃液を分けているわけではありません。計算上の放射能量で日本起源相当分だけ送り返せばいい契約になっています。このため送り返されてきているガラス固化体には日本の原発ではなくフランスなどのガス炉や高速増殖炉の再処理廃液を処理したものも含まれています。これらの廃液は、寿命が非常に長く、毒性の強い超ウラン元素などを多量に含み、非常に高い発熱をします。

ガラス固化体は貯蔵施設で30〜50年間冷却したのち、地層処分すると説明されていますが、発熱量が大きいと地層処分の条件が厳しくなり、それでなくてもできるかどうか分からない地層処分が一層困難になります。少なくとも処分までの冷却期間を長くとる必要があり、結局、六ケ所に長期間多量のガラス固化体が貯め置かれることになります。実際には100年程度貯蔵しないと地層処分の条件温度まで冷却しないと「第2次取りまとめ」の批判に取り組んできた高木学校地層処分問題研究グループは指摘しています。地層処分研究を中心になって行ってきた核燃料サイクル開発機構からも、貯蔵期間が30年ではガラス固化体の温度が十分に下がらず、処分場の設計が出来ないと書かれた論文が、1999年に出されていることが分かっています。

長期間の貯蔵中、ガラス固化体のステンレス製のキャニスター(容器)は、強烈な放射線と熱にさらされ続けます。腐食が進み、放射能が漏れ出てくる可能性が十分考えられます。フランスから第1回目に返還輸送されたガラス固化体を貯蔵施設に収納する際の検査では、セシウム137の表面汚染が確認されています。長期間の保管をする前から漏洩していた可能性があったのですが、十分な原因調査も行われないまま施設に収納されてしまいました。六ケ所村の貯蔵施設では、収納管内で縦に9本の高レベルガラス固化体を積み上げて貯蔵しています。下部のガラス固化体が荷重により傷まないかも心配です。また、取り出すときには上部の首になっているところを遠隔操作でつかんで吊り上げる計画ですが、収納管との隙間はわずかなため、変形や腐食による強度不足で取り出そうとしても取り出せない可能性も考えられます。さらに、作業中に落下させ破損させる事故も想定されます。

高レベルの輸送には、海外再処理工場から六ケ所村の貯蔵施設への返還輸送と、貯蔵施設又は再処理工場から処分場までの国内輸送があります。

返還輸送には、これまで沿岸各国から反対の声があがってきました。パナマとエルサルバドル、グアテマラ、ホンジュラス、ニカラグア、ドミニカ共和国で構成する中米議会は、核物質輸送船のパナマ運河の航行とカリブ海域の航行の禁止を求めています。二重構造の船体をもつ専用輸送船を用いるにしても、遠距離の外洋航海中や運河通行中の事故の可能性は当然ゼロではありません。

一方、処分場への国内輸送は、処分場の立地点がどこになるかによって当然変わってきます。処分場候補地の公募に際して、処分場は沿岸部と内陸部の双方に建設可能とされています。仮に内陸部の地域が選定される場合では、港湾施設から処分場まで、専用道だけではなく一般道を用いて、人口密集地を抜けて陸上輸送しなければならないケースも考えられます。例えば、地層研究が最も進んでいる東濃地方が仮に選ばれたとすると、名古屋などの近辺がルートになります。この同じルートにリニア新幹線実験線を名目に地下トンネル建設の話が自民党国会議員の間で出たことがあり、油断はなりません。

地層処分の実施主体である原子力発電環境整備機構(以下「原環機構」という。)は、処分地選定の第一段階である概要調査地区の選定にあたって、「利用可能な港湾または港湾候補地から応募区域までの距離が短い等、輸送が容易であること」を付加的に評価する事項として挙げてはいます。内陸部ではなく沿岸部が選ばれたとしても、港湾施設から処分場までの陸上をトレーラーで輸送せざるをえないでしょう。計画どおりだとするとガラス固化体4万本ですから繰り返し輸送されることになり、高レベル廃棄物が私たちの生活圏に一番近づく時であると考えられます。

処分場の選定を許さない立場で、候補地が明らかになった場合は、港湾施設や輸送ルートについても公開させ、一体となった反対運動を構築していく必要があります。

地層処分の考え方は、ガラス固化体のキャニスターなどの人工バリアだけで放射能を封じ込めることはできず、地層中に放射能が漏れ出てくることは前提とされ、それが地表に届くまでに時間がかかるからいいんだという理屈です。原環機構は、処分場候補地の公募資料に「多重バリアの働きによって放射性物質の動きは抑制されます。将来、人間の生活環境に戻ってきたとしても、その量はわずかです。」と大きく見出しに書いています。わずかであればいいのでしょうか。

生ごみの埋め捨てであれば、量にもよりますが、バクテリアの働きによって分解されることもあるでしょう。高レベル廃棄物の場合は、放射能が長寿命のため、一度、地下水や岩盤・土壌を汚染してしまうと、浄化することは不可能です。地層処分の基本的な問題点として、この不可逆性をあげることができます。一度汚してしまうと取り返しがつかないという批判に対して、フランスの「放射性廃棄物管理研究に関する1991年12月30日の法律」では、「危険物質の深地層処分には回収可能の条件を伴う」と書かれています。日本でも、原環機構は、最終処分施設を閉鎖した後においても、埋めたまでの工程を逆にたどることによってガラス固化体を取り出すことは技術的には可能と説明しています。放射能が漏れ出している状態で、そんなことが技術的に本当に可能かどうかについては議論が分かれるでしょう。

さらに、深地層の場合、汚染の監視が容易ではないという問題もあります。地下環境を監視するにはボーリング坑を利用するしかありませんが、ボーリングをすればするほど地上に放射能が漏れ出てくるルートを作ることになるため、肝心な場所にはボーリングすることはできません。結果として、靴の上から足を掻くようなことしかできないのです。

原環機構は、「なぜ、地層処分なのか」について、公募資料で次のように説明しています。「地下の岩盤は、長期間にわたり、ものを安定に閉じ込める性質を持っています。この性質を利用した地層処分は、人間が関与しなくてもガラス固化体を生活環境から長期にわたって安全に隔離することができる処分方法です。」この説明の「人間が関与しなくても」に私は注目したいと思います。

地下深部は、原環機構が長所としてあげているように「地表に比べて変動を受けにくい」という特徴が、確かにあるでしょう。しかし、地上管理であれば、少なくとも放射能が漏れ出していることがわかったときに対策をとることができるはずです。危険な高レベル廃棄物を作り出してしまった以上、「関与しない」「メンテナンスフリー」を追求しようというのが虫が良すぎます。また、実際には、汚染の監視など「関与しない」ではすみません。高レベル廃棄物は、手間ひまかけて管理しなければならない、処理処分することができない危険物なのです。

なお、高レベル廃棄物処分のあり方をめぐる議論では、消滅処理の研究を求める意見が出されることがあります。消滅処理とは、高レベル廃棄物に放射線をあてて長寿命の放射能を短寿命のものに変え、消滅させようという構想です。しかし、高レベル廃棄物はいろいろな放射能が混ざりあって出来ており、種類ごとに分けて処理することなどできないので、消滅処理が技術開発できるなどというのは、ありえない幻想にすぎません。処理処分できない高レベル廃棄物を生み出しながら運転を続ける原発に免罪符を与えるための幻想に惑わされないようにする必要があります

地層処分を技術的に可能と裏付けしたのは、前出の核燃料サイクル開発機構の報告書「地層処分研究開発第二次とりまとめ」です。報告書に書かれている主旨は、

1)地質環境:国内の地震や火山活動が起きた地域は一定の地域に限定されており、これらの影響のない地域に処分場の設置は可能

2)工学技術:現在の技術で人工バリアや処分場設計が可能

3)安全評価:漏れだした放射能による被曝量は諸外国の地層処分場の安全基準以下である

とまとめることができます。

「第二次とりまとめ」が将来10万年程度にわたって安定で地層処分可能な地質環境がわが国に広く存在するとしている点に関しては、地層処分問題研究グループにも所属する神戸大の石橋克彦さんが批判を展開しています。「第二次とりまとめ」は、処分場に影響を与える地震はすべて活断層の活動によるものとしたうえで、日本列島の活断層はすべて分かっているという前提にたっているのですが、この両方の前提が誤りだという批判です。そもそも地震現象の理解自体間違っていて、影響を過小評価していると石橋さんは指摘しています。大陸の安定地塊とは全く違う変動帯である日本列島で、結果的に将来十万年程度にわたって安定なところがあるかもしれませんが、その場所を高い信頼度で現在選定することなど、タイムマシンでもない限り不可能でしょう。

安全評価のための被曝量の計算は、放射能が溶けだして地下水に運ばれ、人間環境に到達するシナリオで計算しています。このモデルは例えば、

・ガラス固化体を包む炭素鋼のオーバーパックは1000年腐食に耐える。

・オーバーパック消失後にガラス固化体が溶けるのに約6万年かかる。

・溶けた放射能を厚さ70センチの粘土の緩衝材が捕らえて、地下水に混合するのを数10万年遅らせる。

・地下水が上昇する断層は、漏れだした地点から100m以上離れた所にしかなく、地下水が流れる間にも吸着や拡散で放射能は薄まる。

・地上にでた地下水は瞬時に1億m3の水(年間河川水量)で希釈される。

など都合のいい前提条件で計算が行われています。その結果、被曝量が一番大きくなるのはおよそ100万年後だというのですが、前提条件を変えれば結論がいくらでも変わることを容易に理解して頂けると思います。

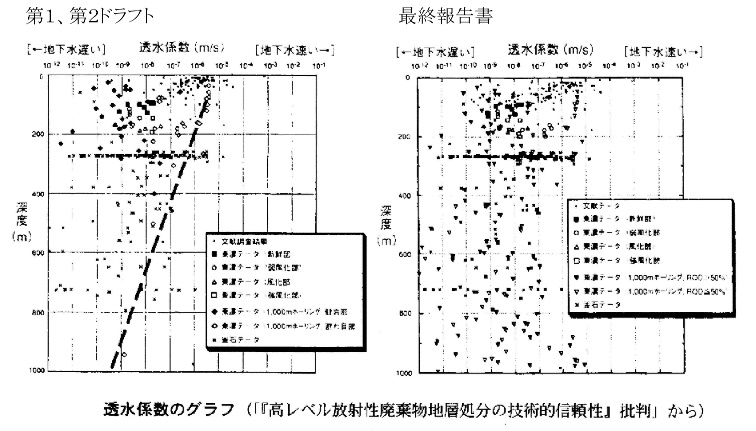

前提条件の一つ、地下深部の透水係数のデータを例に取って地層処分問題研究グループの藤村陽さんが問題点を指摘しています。核燃料サイクル開発機構は、東濃地方で1000メートルボーリングによる地下深部の透水係数データを集めています。「第二次とりまとめ」最終報告書では第一、第二ドラフト(草稿)にはなかった地下深部の透水係数のデータが追加されていました。第二ドラフトまでのデータでは深いところほど透水係数が小さい(地下水が流れにくい)とされていたのですが、地下深部のデータを追加したところ、ばらついてそのような関係を認めることができなくなっていました。ところが、被曝量の計算では、データで否定された「深いところは透水係数が小さい」というドラフト段階での仮定をそのまま使い、透水係数を一桁も低く加工して計算しているというのです。

このように条件を恣意的に設定した机上の計算で、将来の安全性を保証することはできません。

また、100万年などという長い間の議論ですから、地下水が放射能を運ぶ以外のシナリオも考えられます。火山活動、隆起・侵食などの自然現象や掘削などの人間活動によって、埋設した放射能が生活圏に近づくシナリオです。しかし、これらについては発生する確率が低いとして、ほとんど無視しています。 事前に第二ドラフト(草稿)を対象に行われたOECD(経済協力開発機構)・原子力機関の専門家による査読では、地殻変動の大きい日本で新たな断層が発生するシナリオを除外していることは受け入れられないと指摘されています。

高レベル処分法では、最終処分地は、概要調査地区の選定(文献調査)、精密調査地区の選定(概要調査)、最終処分施設建設地の選定(精密調査)の3段階で候補地を絞り込んでいくことになっています。高レベル処分法の国会審議の時には、概要調査地点は約5地点、その後の精密調査地区は約2地点と電気事業連合会は言っていました。地質的に一番条件のいいところで自治体の首長が反対してだめになった場合、相対的に条件が悪いところが選ばれる可能性があるのかという国会での質問には「もちろんある」という答えが返ってきていました。

ところが、地層処分の実施主体である原環機構は、この最初の段階の「概要調査地区の選定」に先立って、候補地の公募を2002年の年末から開始しました。公募という行為は、高レベル処分法には規定のない手続きです。

公募にあたっての資料に、概要調査地区の適格性として、活断層がある場所や第四紀火山の中心から半径15キロの円の範囲内にある地域などを含めないという評価の考え方が示されています。また、「適格性が確認された地区を対象に、付加的に評価する事項により概要調査地区としての特性を総合的に評価し、必要に応じて相対比較を行います。」とも書かれています。適格性の評価基準は、どうしてもだめな場所を除く基準であり、テストであれば落第点でなければ優秀点でなくてもいいという考え方です。公募方式は、安全性を最優先に地質的に最適の地を選定しようとするのではなく、反対運動が弱いなどといった社会的な条件をさらに優先したものと言えます。

また、公募方式では、同時に複数の名乗りがあがるとは考えがたく、手続きが遅れる相対比較など行わず、手を挙げた地点の手続が他の地点の動向を待たずに進められると思われます。(それだけ、最初に手を挙げさせないことが重要になります。)

高レベル廃棄物の地層処分を批判すると、推進派からは必ず「ではどうすればいいのか」という反問が返ってきます。私は、この答えは日本の公害・環境問題の歴史に学ぶべきだと考えています。日本の企業が公害問題にどう対処してきたかを図にし、これに放射性廃棄物問題を当てはめるとどうなるかを示しました。トイレなきマンションと言われ続けてきた原発だけが、廃棄物問題に目をつぶって推進され続けていいはずがありません。真剣に廃棄物問題を考えれば、原発の廃止しか解決策がないことは明らかです。

公害・環境対策の技術の進展

|

放射性廃棄物問題への当てはめ

|

高レベル処分法案の枠組みを作った高レベル処分問題懇談会の席上で、電気事業連合会会長の荒木浩東電社長(当時)は「原子力を始めた当初は、(高レベル廃棄物は)一生使っても豆粒一つぐらいと思っていた。」「電気事業者でありながら、こんなに大変な問題であることを初めて知った。」と本音を漏らしました。原発の是非を棚上げにし、「少なくとも今ある廃棄物の処分方法を考えなければ…」といった議論がされたりしますが、今ある廃棄物をつくったこのような無責任者が謝罪し、原発を止めることで責任を果たすことが、議論の前提となることは言うまでもありません。

参考文献: 「『高レベル放射性廃棄物地層処分の技術的信頼性』批判」地層処分問題研究グループ<高木学校+原子力資料情報室>

「核燃料サイクル施設批判」高木仁三郎著 七つ森書館