|

原子力資料情報室通信2025年4月1日号掲載記事の加筆修正 関電「使用済燃料対策ロードマップ」に実効性なし何度その場しのぎを繰り返し、問題の先送りを重ねれば懲りるのだろうか。美浜、高浜、大飯の3原発があとおよそ3〜5年でいずれも使用済み燃料プール満杯により運転停止に追い込まれる可能性がある関電の対策を見ていると、そう感じざるを得ない。福井県知事は、3月24日、2月13日に提出された使用済燃料対策ロードマップに実効性があると無理やり強弁して老朽原発の運転継続を認めてしまった。しかし、それがいかに無理筋なのか、見ていきたい。 何度も繰り返された約束破り最初にこれまでの経過を振り返っておきたい。関西電力は、これまで、使用済み核燃料を福井県外の中間貯蔵施設に搬出すると約束しては、その約束を破るということを5回も繰り返してきた。直近では2021年に、2023年末を最終期限として、県外中間貯蔵施設の立地点を確定できなければ老朽原発を止めると約束している。約束期限の迫る2023年6月、関電はフランスへ使用済MOX燃料(約10トン)と使用済ウラン燃料(約190トン)を再処理試験のために搬出する計画を明らかにした。関電は「県外搬出という意味で中間貯蔵と同等。約束を果たした」と述べ、ひんしゅくを買った。 2023年8月には、中国電力が、山口県上関町の原発計画敷地内で中間貯蔵施設の立地可能性調査を始め、関電との共同開発だとしたため、なぜ山口県に関電のごみを持ってくるのかと反発が広がった。 結局、関電が、2023年10月に中間貯蔵施設の福井県外立地点の確定の代わりに示したのが「使用済燃料対策ロードマップ」だった。敷地内乾式貯蔵という県内据え置きにつながる新提案が含まれているにもかかわらず、県知事はわずか3日で老朽原発の運転を認めてしまった。 しかし、昨年8月、六ケ所再処理工場の27回目の操業延期が決まり、ロードマップは提出から1年経たずに破綻した。県知事は、議会で「計画どおり進まなくなったことは、私としても県民の皆様に結果として申し訳なく思っています」と述べざるを得なかった。

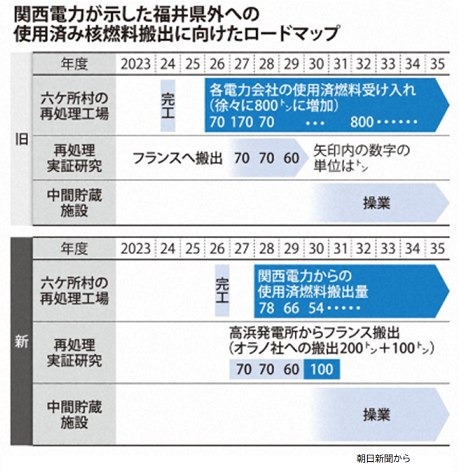

関電が再提出を約束した見直しロードマップに実効性がなければ、老朽原発の運転だけでなく原発敷地内で計画されている使用済み燃料の敷地内乾式貯蔵も認めないと議会答弁された。 見直しロードマップの内容と問題点六ヶ所再処理工場への搬出が2026年度から2028年度へ先送りされたこと、フランスへの積み出し量が電事連の計画で200トン追加され、そのうちの100トンを2030年度から高浜原発の搬出すること、が大きな変更点だ。もともとの関電の約束は中間貯蔵施設の福井県外立地だったが、ロードマップでは「2030年頃操業開始」としているだけで、具体的な地点名などの記載はない。 フランスへの搬出については、六ヶ所再処理工場で処理のできないMOX燃料再処理の実証研究の名目だ。見直しロードマップ提出の前日に電事連が積み出し量を倍増して計400トンにする計画を公表し、ロードマップに反映されたのが見直しの柱になっている。 しかし、使用済みMOX燃料は、ウラン燃料に比べておよそ2倍の発熱量があり、輸送容器に収納できるのかどうかも不確かだ。発熱量の高い使用済みMOX燃料を収納して輸送できる容器はあるのか、容器に関する国の承認は得ているのか、関電に訊いたところ「使用する輸送容器については、現在検討中です」との答えだった。実際に運べるのかどうかも不確かだ。 27回も操業延期を繰り返している六ヶ所再処理工場が、計画どおりに竣工して順調に稼働することを前提にしていることには、批判が集中した。 2026年度の竣工のためには、2025年度中に規制委員会の審査を終了しなければならないが、山中委員長は2024年8月28日の記者会見で「規制委員会としては2025年末に何かこだわるわけではございませんし、そこに期限を設けるつもりもございません」と述べていて、スケジュールは日本原燃の希望に過ぎないことが明らかだ。28回目の竣工延期も当然考えられる。 2027年度に操業開始できたとしても、新たな使用済燃料の再処理を行う前に、アクティブ試験で発生して貯蔵されている245m3の高レベル廃液の処理から始める計画になっている。廃液のガラス固化は技術的に未完成であるため、事故停止する可能性が高いと考えられる。 さらに、原子力委員会の「プルトニウム利用に関する基本的考え方」に従えば、プルサーマルで消費できる量を超えたプルトニウムの抽出は許されない。見直しロードマップでは2032年度から六ケ所再処理工場がフル操業に入るとされているが、フル操業すれば1年間で6.6トンものプルトニウムが抽出され、そのような操業が許されるはずがない。 日本原燃が12月13日に公表した暫定操業計画によれば、2027〜2029年度のプルトニウム回収量は2.7トンとされている。一方、電事連が2月14日に公表したプルトニウム利用計画では、2027年度0.7トン、2028年度は0、2029年度3.3トンとされている。一度中断している伊方と玄海のプルサーマルが2029年度に再開されることを前提に回収量を上回る数字になってはいるが、電事連の利用計画の昨年公表分と比較すると、2027年度が2.1→0.7トン、2028年度は1.4→0トンと減少しており、フランスのMOX燃料製造工場のトラブルにより順調に進んでいないことが明らかだ。2029年度に3.3トン消費できる保証はない。 原発敷地内の乾式貯蔵施設については、当初のロードマップに従って、関電は、貯蔵建屋を建設するのではなく、輸送を兼ねた容器の周りにコンクリートパネルをめぐらす方式で、規制委員会へ申請を行っている。プールから乾式貯蔵施設に移すことによって空いたプールには燃料を追加せず、全体の貯蔵容量は増やさないと説明しているが、エネルギー安定供給に貢献できなくなる可能性がある場合は例外とされている。株主総会で、プールが満杯になり原発停止が見込まれる場合は例外に該当するのかと質問したが、明確な答えは返ってこなかった。 エネルギー基本計画で「中間貯蔵施設等に貯蔵された使用済燃料は六ヶ所再処理工場へ搬出するという方針のもと同工場の長期利用を進める」と書いたところで、六ケ所再処理工場が50年とされる貯蔵後に稼働している可能性は低いと考えられる。敷地内乾式貯蔵を許せば、使用済み核燃料の福井県外への搬出など到底見込めず、永久的な貯蔵につながる可能性が高いと言えよう。 自民党県議からも「今更、実効性があると言われても、なかなか『はいそうですか』と信用できないというのが多くの議員の胸の内だ」と指摘された。実効性がないことは分かっているが、関電にこれ以上要求しても上積みがないことが明らかで、老朽原発を停止させるまでの度胸がないというところだろう。 知事も、再処理工場の竣工遅れは「考えたくない」と述べており、実際にはできないと思っているのであろう。しかし、エネ庁長官、関電社長と改めて面談して「両者から今後に向けた決意を確認し、国は避難道路整備への財源確保、関電は地域振興への資金拠出の発言もありました。最終的にロードマップには実効性があると判断しました」とXでつぶやき、金で転んだことを白状している。 見直しロードマップの破綻が明らかになるのは、そう遠くはないだろう。再稼働が先行した関電の窮地は、他電力の未来の姿でもある。 動画「関電使用済燃料対策ロードマップに実効性なし」 |