第7次エネルギー基本計画は亡国の計画総合資源エネルギー調査会基本政策分科会で第7次エネルギー基本計画の案が取りまとめられ、12月27日から1月26日までパブコメ意見募集が行われた。提出された意見は、4万1421件というこれまでにない数であったが、ほとんど案からの修正は行われず、2月18日に閣議決定された。報道されているとおり現行第6次計画にある「原発依存度を可能な限り低減する」や「再エネに最優先の原則で取り組む」との表現が削除され、原発回帰の姿勢を鮮明にした問題だらけのものとなっている。 結論ありきの案とりまとめエネルギー基本計画案と同時に、地球温暖化対策計画(案)やGX2040ビジョン(案)がパブコメにかけられた。エネルギー消費は温室効果ガスの排出につながるから両者は整合を取る必要がある。また、2025年2月10日までに新たに2035年度の温室効果ガス削減目標(NDC)を国連気候変動枠組条約事務局へ提出する必要があった。これまでの日本のNDCは、2030年度に2013年度比46%削減で、2050年度にゼロを目指すというものだった。ところが、新たな目標を中央環境審議会と産業構造審議会の合同会合は、目標取りまとめを予定していた12月19日の会合や臨時で翌日に開催した会合でも決められなかった。 温暖化を1.5℃に抑えるために先進国は2030年までに60%削減が求められていて、特に2030年までの排出量が問題だとされている。ところが合同会議に示されていたのは、2050年ゼロに向けて直線的に減らした場合は2035年に60%削減、2040年度に73%削減になるという案だった。これに温暖化対策に積極的な委員からは不十分、産業界などからは過大だという意見が出されたためだ。 合同会議でNDCが議論される前の12月17日に開かれた総合資源エネルギー調査会基本政策分科会には事務局から第7次エネルギー基本計画の原案が示された。新たなNDCが決まっていなかったので、原案にエネルギー需給の見通しが書かれていないのは当然である。ところが、「原案の概要」という資料が配布され、そこには原案にない目標年次2040年度のエネルギー需給見通しが参考として示されていた。原案にないのに概要に書かれているのも論外だが、委員の意見がどうあろうと結論は決まっているということだろう。 結局、中央環境審議会と産業構造審議会の合同会合は、12月24日に反対意見を押し切ってNDCを2035年60%減と決定し、翌日に総合資源エネルギー調査会基本政策分科会が第7次エネルギー基本計画の案を取りまとめるという経過をたどった。 ところが、「原案の概要」に書かれていた、2040年度の発電電力量を1.1〜1.2兆kWhと見込み、再エネが4〜5割程度、原子力2割程度、火力3〜4割程度という需給見通しが案に書き込まれるのかと思ったら、なぜか本文とは別に参考資料とされている。ちなみに現行第6次計画では本文に書かれている。後述するように実現見込みがないので、責任逃れに参考資料扱いにしたのだろうか。 2015年から変わらない原子力の割合 参考に書かれた2040年度の需給見通しは、2030年度を目標とする現行第6次計画の見通し、再エネ36〜38%、原子力20〜22%、LNG火力20%、石炭火力19%、石油等2%、水素・アンモニア1%と比較すると、目標年次が10年先になったにもかかわらず、概ね割合は変わっておらず、10年間何も対策しないと宣言するに等しい。今回の需給見通しでは、全廃が求められる石炭火力の割合が示されていないことも問題だ。

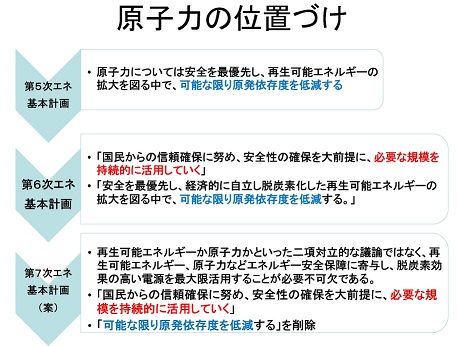

参考に書かれた2040年度の需給見通しは、2030年度を目標とする現行第6次計画の見通し、再エネ36〜38%、原子力20〜22%、LNG火力20%、石炭火力19%、石油等2%、水素・アンモニア1%と比較すると、目標年次が10年先になったにもかかわらず、概ね割合は変わっておらず、10年間何も対策しないと宣言するに等しい。今回の需給見通しでは、全廃が求められる石炭火力の割合が示されていないことも問題だ。原子力の割合は、2015年に策定された長期エネルギー需給見通しの数字を2018年策定の第5次エネ基で引用し、そこから引き続き踏襲することになる。政治的な配慮から上げることも下げることもできないのだろう。 本文の記述では、「可能な限り原発依存度を低減する」が削除されたのは前述のとおりだが、「再生可能エネルギーか原子力かといった二項対立的な議論ではなく、再生可能エネルギー、原子力などエネルギー安全保障に寄与し、脱炭素効果の高い電源を最大限活用することが必要不可欠である。」と、原発を脱炭素電源として活用するという記述が目立つ。原発が脱炭素電源でないことは、はんげんぱつ新聞2024年11月号掲載記事にまとめている。 実現可能性ゼロでもいいのか現在再稼働している原発は14基だ。福島事故後、原則40年運転とされていたものが、2023年の法改悪で60年越え運転も可能となった。しかし、いつまでも老朽原発を運転できるわけではないはずなので、不確実性のある60年越え運転がないものと条件を置くと美浜3号、高浜1,2号は2040年には運転停止していることになる。新規制基準に合格している東海第二も同様だ。新規制基準に合格している柏崎刈羽の2炉、審査中の9基を加えても設備容量の合計は2300万kWであり、稼働率70%の場合の発電量は1410億kWhにすぎない。原子力2割には2200〜2400億kWh必要だが、この数字に達するには審査に不合格になった敦賀2号や新規制基準審査へ申請すらしていない9基も稼働し、稼働率80%を達成する必要がある。およそ実現する見込みはない。 少しでも実現に近づけるために、計画案が原発新増設にどれだけ踏み込むのかも注目された。2023年に示されたGX基本方針では「廃炉を決定した原発の敷地内での次世代革新炉への建て替え」であった。この記述を容認した与党公明党の幹部は、廃炉があり、敷地にめどが立つのは美浜と敦賀のみだと言い訳を述べていた。 今回の第7次エネ基案では「廃炉を決定した原子力発電所を有する事業者の原子力発電所のサイト内での次世代革新炉への建て替え」と少し踏み込み、これにより玄海原発で廃炉がある九州電力が福島事故以前に計画していた川内3号炉増設が可能になる。しかし、鹿児島県知事は、さっそく「凍結という考えに変わりはない」とコメントしている。 いずれにしても、原発回帰の方針を容認している公明党の責任は重いと指摘しておきたい。 低い再エネ目標は経済成長機会の喪失に直結原子力の割合を高く維持する結果、再エネの2040年見通し36〜38%は、デンマーク、スペイン、ドイツなどの現状値よりも低い。2023年のCOP28で、2030年までに再エネを3倍にする目標に日本も合意しているにもかかわらずである。安価な再エネの目標値が低ければ、電気料金は高止まりし、大量導入に必要な系統整備なども行われないであろう。 案には「脱炭素電源の確保ができなかったために(略)日本経済が成長機会を失うことは、決してあってはならない」と書かれているが、成長産業である再エネで世界の劣後に立つことにより、成長機会を自ら手放す亡国の計画と断じることができる。 原発は「脱炭素電源」と言えるのか |